ファンベースマーケティングとは、ファンをベースに、ファンと一緒に活動し、中長期的にマーケティング施策の精度を高め、事業価値を高める活動です。

現代のマーケティングにおいて、企業が注目すべきターゲットは、単なる新規顧客ではなく既存の「ファン」となりつつあります。ファンベースマーケティングでは、単なる広告宣伝やキャンペーンではなく、ファンとの関係性を重視し、彼らが提供するデータやフィードバックを活用して、より効果的なマーケティング施策を展開することを目指します。

本記事では、ファンベースマーケティングの考え方や、ファンベースで有名な森永製菓、ヤッホーブルーイングにおける具体的な事例をもとに、成功のためのポイントを紹介します。

目次

ファンベースマーケティングとは、ファンをベースに、ファンと一緒に活動し、中長期的にマーケティング施策の精度を高め、事業価値を高める活動です。既存顧客である「ファン」に焦点を当て、信頼関係を深めながらブランド価値を向上させていきます。

新規顧客獲得を主目的とする従来のマスマーケティングとは異なり、ファンとの継続的な繋がりを重視し、彼らの支持や影響力を活用して認知拡大や売上の安定化を図ります。このプロセスは、「販売促進」「エンゲージメント向上」「ロイヤリティ向上」「コミュニティ構築」という段階で進められます。

特に重要なのは、「小さな愛着」に注目することです。必ずしも「大好き」と言えるほどの深い愛着ではなく、「なんとなくお気に入り」「また使いたい」といった気軽な感情を基盤に、ブランドとユーザーが無理なく関係を築けるようにするのが特徴です。

このような「小さな愛着」は、ファン同士の共有を通じて広がりやすく、時には「深い愛着」へと成長することもあります。ブランドが定期的に触れるきっかけを提供することで、持続可能な顧客関係が育まれます。

ファンベースマーケティングを学ぶなら、「ファンベース」(ちくま新書) が一番有名な書籍でしょう。

なぜ近年、多くの企業がファンベースマーケティングに注目しているのでしょうか?主な2つの理由について解説します。

ファンベースマーケティングでは、消費者から得られる生の声を積極的に取り入れ、商品やサービスのプロモーションに活用することが重要です。

たとえば、サントリーの「翠」のマーケティングでは、定性調査を通じて、消費者が感じる価値やブランドの独自性を深掘りした結果、消費者から「清々しい」というフレーズが多く聞かれ、この言葉が「翠」の独自の価値を象徴することが明確になりました。そこで、「清々しい」を中心とした新しいコンセプトを打ち出し、プロモーション活動やパッケージデザインを一新していったのです。

結果、「清々しい」という独自価値を伝えたことが奏功し、マーケティング活動を強化した初週には「翠ジンソーダ缶」の購入者数が対前年で約2.5倍に増加(サントリー調べ)。「翠ジンソーダ缶」の24年2月の販売実績は、前年同月比で1.6倍の大幅増となりました。

引用:「サントリー「翠」が売上1.6倍 顧客の声から導いたキーフレーズ」

消費者の声を取り入れることで、商品やブランドに対する共感を生み、購買意欲を高めることができます。ファンとの対話から得られる生の声は、ブランド価値のさらなる強化や、商品開発やプロモーションに役立つため、ファンベースマーケティングへの注目度が高まっているのです。

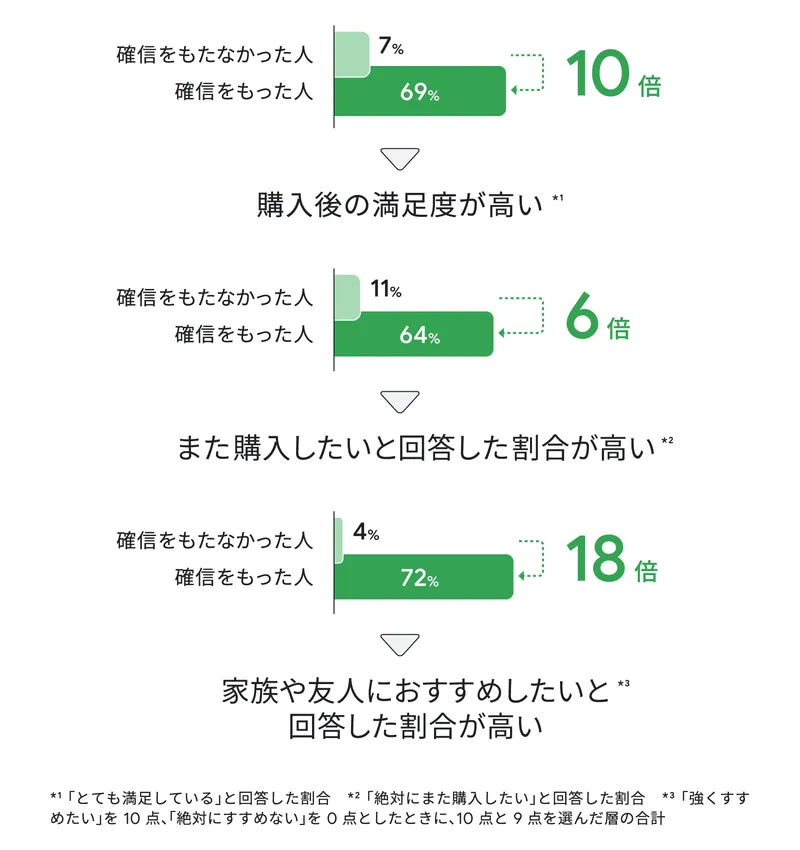

Googleの調査では、購入時に「確信」を持つことが消費者の満足度が約10倍、再購入意欲が約6倍、推奨意欲が約18倍高まることがわかっています。「確信」を持つとは、消費者が購入に際して十分な情報を得て、自分の選択に自信を持てる状態を指します。

この確信を得るためには、情報量の多さではなく、消費者個々のニーズや関心に関連する「自分にとって意味のある情報」が重要です。

特に日本では、情報過多により選択が難しくなっているため、「自分にとって関連性の高い情報」を求める人が増えています。消費者は企業に対して、過去の購入履歴や興味関心に基づいた、自分のニーズに合った情報提供を望む人が多いことが明らかになっています。

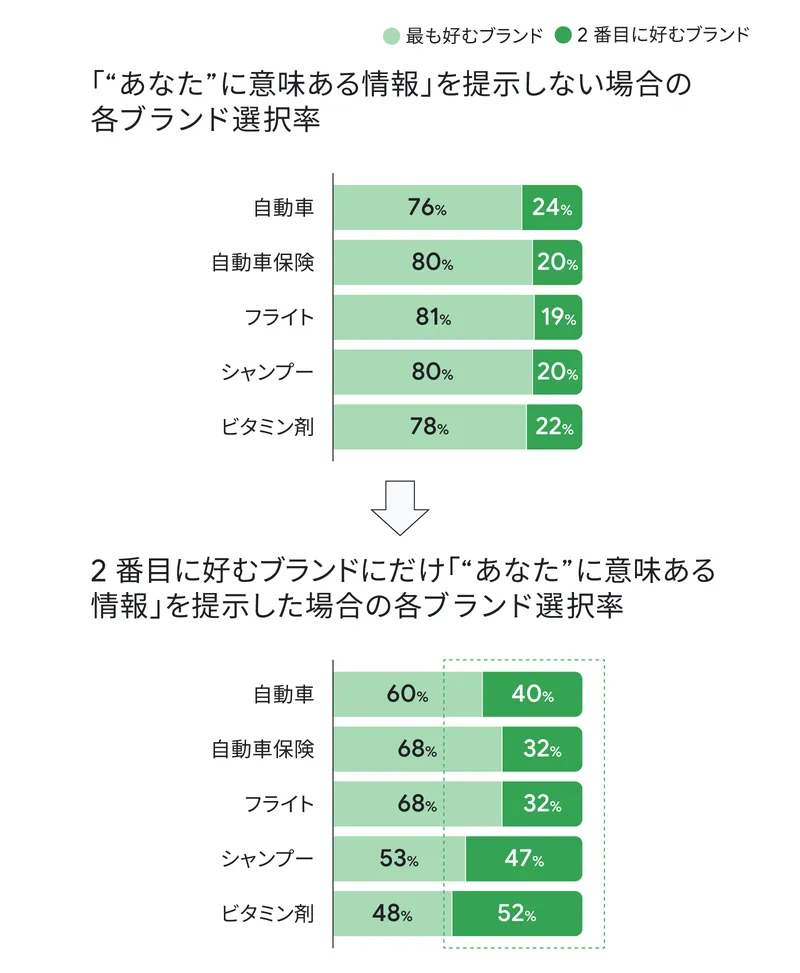

さらに、最も好むブランドがマス向けの一般的な情報提供しかしていない場合、2番目に好きなブランドがパーソナライズ化された「自分にとって意味ある情報」を提示すると、消費者は2番目に好きなブランドの商品を選ぶ可能性が1.5倍〜2.5倍高くなることも判明しています。

企業にとっては、ブランドスイッチや既存顧客との関係を深めるためにも、消費者個々のニーズに応じた情報提供が重要であり、それを実現できる手法がファンベースマーケティングです。

実際のファンベースマーケティング成功事例を4つ紹介します。

うまい棒を提供する株式会社やおきんは、2019年より制定された11月11日「うまい棒の日」の取り組みの一環として、ユーザー参加型キャンペーンを実施しています。

昨年の「うまい棒の日」キャンペーン「地球防衛プロジェクト」に続くストーリー形式で、2024年11月11日から「うまい棒 宇宙奪還プロジェクト」が開催されています。2023年の企画「うまい棒の日を守れ!地球防衛プロジェクト」では、16タイプ別診断によって顧客の興味を喚起し、参加型企画でエンゲージメントを高めた結果、5.5万人が参加し、3万2000件以上のUGCが発生するという結果に。

本キャンペーンでは、ファンマーケティングツール『Metabadge(メタバッジ)』が活用されており、診断やクイズなどの機能をいつものプロモーションに利用することで、効果的な販促プロモーションができます。

SNSを通してファンの興味関心を刺激し、ファンベースマーケティングの基盤作りに成功した一例です。

スノーピークは、アウトドア用品やアパレルを販売するブランドで、ファンとの密接な関係性を築く施策として、1998年から「Snow Peak Way」というキャンプイベントを開催しています。

メインイベントの「焚き火トーク」では、焚き火を囲んで製品のレビューやアウトドアの楽しみ方について話し合い、ユーザーの声を製品改良に活かしています。社員や代表の山井太氏も参加し、ファンと直接交流を深める点も特徴です。

さらに、参加者同士の横のつながりが生まれ、初心者とベテランが交流したり、家族同士が仲を深めたりと、ブランドのファンコミュニティが全国で広がっています。顧客との信頼関係を深めるだけでなく、商品力の向上にも成功している一例です。

参考:Snow Peak Way 2024 | スノーピーク * Snow Peak

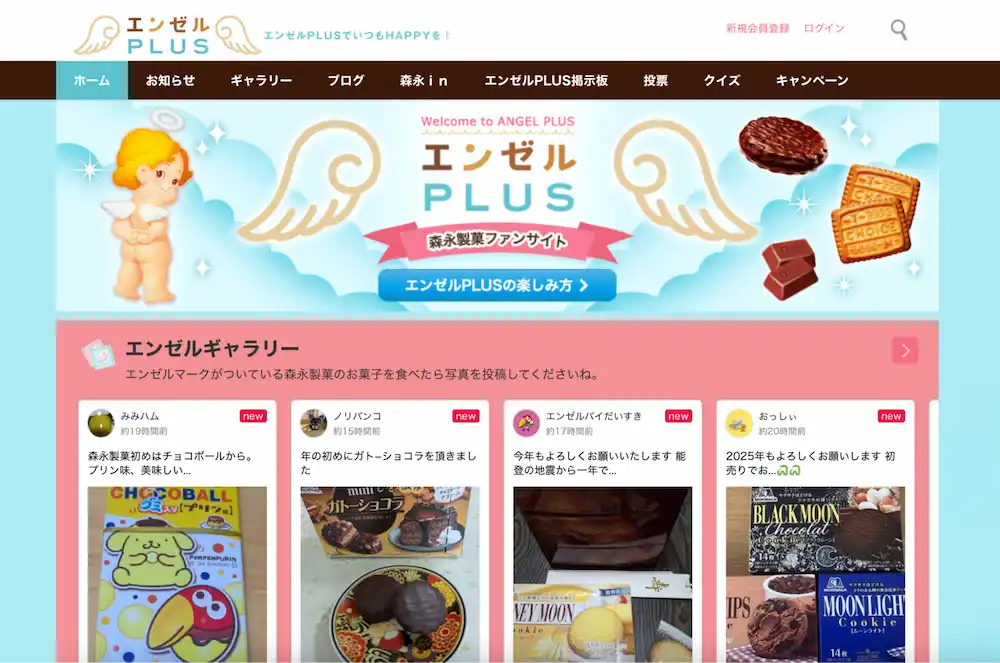

森永製菓株式会社は、2013年よりファンコミュニティーサイト「エンゼルPLUS」を開設・運営しています。2023年時点で会員数は75万人、月平均PV110万を誇ります。

同サイトでは、ユーザーが投稿や交流を楽しめる「掲示板」や「エンゼルギャラリー」など、多様なコンテンツを用意し、企業が消費者との良好な関係を築ける場を提供しています。

また、広告部主導で安定的な運営資金を確保し、外部パートナーと連携してコミュニティ運営を徹底サポートする体制が整っている点も参考になります。企業と顧客が深いつながりを築く際のモデルケースです。

参考:エンゼルPLUS

個性的なクラフトビールを提供するヤッホーブルーイングは、ファンベースマーケティングを駆使して低迷期を乗り越え、クラフトビール業界で独自の地位を築いた企業です。

売上が下降した1999年以降、同社は顧客インタビューを実施し、ファンとの直接的な交流を重視する戦略に転換しました。2010年に開始した「よなよなエールの宴」は40名から始まり、2018年には5,000人、オンライン化した2020年には延べ10,000人が参加するまでに成長しました。

イベント自体は赤字ながら、ファンの満足度を優先する姿勢が共感を呼び、2021年には19期連続増収を達成。他にも醸造所見学や新製品開発会議を通じ、ファンの声を製品に反映する取り組みを続けています。ブログやSNSでの継続的な発信も、企業への愛着を育む要因となっています。

ファンベースマーケティングには、以下の3つの重要なメリットがあります。

ファン層を形成することで、売上の大部分を支える基盤の安定につながります。一般的に、売上の80%は20%の顧客から生まれると言われており、このファン層をしっかりと育成することで、収益の安定化が見込めます。

また、顧客の生涯価値(LTV)が向上するため、長期的なビジネスの成長にもつながるというメリットもあります。ベースが安定することで、新しい施策や商品展開にも挑戦しやすくなるのが大きな利点です。

▼LTVに関して詳しくはこちら

LTV(顧客生涯価値)とは?重視される背景や計算方法,向上施策を徹底解説

ファンが自社の製品やサービスを好む理由は、そのまま自社の強みを示しています。そのため、ファンを分析することで、他社との差別化ポイントを明確にし、より効果的なPR施策やマーケティングを展開できます。

さらに、ファンが発信する口コミやSNS投稿などのコンテンツが、新たな魅力を生み出すことも期待できます。ファン視点のコンテンツは、企業が想定しなかった価値を発見するきっかけにもなるでしょう。

ファンが持つ熱量は、自然と周囲に広がります。この熱量が共感者やライト層に波及することで、新たな顧客層を巻き込み、類似層への認知拡大や、ファン層を育成するサイクルが生まれます。

また、ファンのネットワークを通じて、セグメント化が難しい層にもリーチできるのが特徴です。「類は友を呼ぶ」という言葉の通り、ファンが自ら新たなファンを生み出し、ブランドの認知を広げる可能性があります。

ファンベースマーケティングを成功させるために特に重要な3つのポイントを解説します。

ファンベースマーケティングを成功に導くには、顧客一人ひとりのニーズや嗜好を深く理解し、それに基づいたパーソナライズ化した戦略を展開することが不可欠です。最近では、診断コンテンツの活用がトレンドとなっています。

たとえば、心理学的な性格診断ツールで、人の性格を16種類のタイプに分類し、思考や行動の傾向を理解できる「MBTI診断」のような診断コンテンツを取り入れることで、顧客が自身の特性を知る楽しみを提供すると同時に、その結果を基にした商品提案や特典を行うことが可能です。

顧客が企業やブランドと個人的なつながりを感じる効果や、エンゲージメントを高める効果があります。収集した顧客データを分析することで、適切なタイミングでパーソナルなコミュニケーションを図ることもできます。長期的な顧客ロイヤリティ向上にも有効です。

成功するファンベースマーケティングのもう一つの鍵は、企業やブランドの世界観や情緒的なメッセージを顧客に伝えることです。単なる商品の利便性や機能性を訴求するだけでなく、企業が掲げる理念やストーリー、価値観をシェアすることで、ファンはブランドに深く共感し、応援したいという気持ちが生まれます。

たとえば、エコロジーを推進する企業がその取り組みを具体的に発信することで、環境問題に関心のある顧客層とのつながりを強められます。ビジュアルや言葉選びにこだわることで、ブランド独自のアイデンティティを明確に表現することも重要です。

ファンベースマーケティングでは、ファンと直接交流できる場を設けることが成功への大きなステップとなります。オンラインイベントやコミュニティサイト、リアルイベントなど、顧客と企業が双方向にコミュニケーションを取れる仕組みを整えることが重要です。

たとえば、新製品の発表会をファン限定で開催したり、ユーザー同士が意見を交換できるプラットフォームを提供したりすることで、ファン同士の絆も生まれます。また、顧客からの意見や要望を積極的に取り入れ、製品やサービスに反映する姿勢を示す必要もあります。

ファンにとって、自分がブランドの一員であるという実感を与え、長期的な関係構築につながります。

本記事では、ファンベースマーケティングの基本的な概念や活用のメリット、具体的な事例を紹介しました。

ファンベースマーケティングは、ブランドと顧客との絆を深め、共に成長していくことが基本です。ファンは単なる購入者ではなく、ブランドの未来を支える大切な存在であり、得られるフィードバックやデータは、製品やサービスの改善に活用することで、マーケティング活動をより効果的に進められます。ファンとの良い関係を築くことで、企業はより長く、安定した成長を目指すことができ、競争力も高まります。

ファンマーケティングをライトに行うなら、「販売促進」と「ファン育成」を同時に実現するファンマーケティングツール「Metabadge」 を導入するのも一つの手です。「Metabadge(メタバッジ)」では、診断・投票・クイズ・AR・スタンプラリーなどを活用して多種多様な「ユーザー参加型キャンペーン」を企画・実施でき、SNSキャンペーンの作成やUGCの創出、活用に役立てられます。

興味のある方は、以下の概要資料をぜひご覧ください。

フォーム入力後、資料を閲覧できます。

Category

セミナー・イベント

メタバッジのサービス概要資料を

無料でダウンロードできます

メタバッジに関するお問い合わせ、

無料相談はこちらよりお気軽にご連絡ください