投票キャンペーンとは、ユーザーの意見や好みを投票形式で集め、商品開発やサービス改善に活かすマーケティング手法です。従来のアンケートとは異なり、参加者が楽しみながら企業の成長に関われる仕組みとして注目を集めています。

様々な広告やキャンペーンが乱立する中、一方的な情報発信ではなく、双方向型(ユーザー参加型)のコミュニケーションが重視されています。近年はSNSの普及によって気軽に意見を表明できる環境が整ったことから、好きなブランドの成長に関わりたいと考えるユーザーが増えています。

投票キャンペーンを活用することで、ユーザーの声を商品開発に反映できたり、投票を通じた一体感の醸成や、結果発表による話題作りができたりします。

本記事では、投票キャンペーンの基礎知識からメリット、成功ポイントまでわかりやすく解説します。

このような課題をお持ちの方に、特におすすめの内容となっています。ぜひご覧ください。

目次

企業が展開する商品やサービスについて、ユーザーの意見や好みを投票形式で募る取り組みのことです。新商品の開発やリニューアル、限定商品の選定など、さまざまな場面での活用が増えています。SNSとの連携により、多くのユーザーが気軽に参加でき、企業側も声を集めやすいのが特徴です。企業とユーザーがともに創り上げる新しいマーケティング手法として、各業界で広がりを見せています。

投票キャンペーンにはオープン型とクローズ型の2種類があり、目的や特徴が異なります。それぞれの特徴と使い分けのポイントについて解説します。

SNSアカウントや簡単な会員登録だけで参加できる、間口の広い投票システムです。新商品の味の選定など、好みを尋ねる投票に向いています。参加しやすい設計のため、UGCを創出したり、トレンド入りを狙うことができます。

SNSでの話題づくりや商品の認知度向上に効果がある一方で、不正投票への対策は必要です。また、投票者の中には商品をよく知らない人も含まれるため、結果を分析する際は回答者の属性も考慮する必要があります。新しい顧客層の開拓や商品の認知度を高めたい企業に適した方法です。

参考:UGC活用事例10選!X(Twitter)、インスタでのUGC成功事例、マーケティング手法を知ろう

会員制度や購入履歴との連携により、特定の条件を満たしたユーザーのみが参加できる投票形式です。商品の使用体験者や会員サイトのログインユーザーに参加資格を限定することで、実態に即した意見収集が可能になります。

投票者の商品理解度が高いため、製品改良や新商品開発に関する有用な意見が得られやすいのが特徴です。ただし、母数の確保には工夫が必要です。既存商品のブラッシュアップやコアユーザー向けの商品開発において、特に有効な手法となります。

投票キャンペーンを成功させるには、目的や対象とする層に合わせて適切な形式を選ぶことが大切です。新しい顧客の獲得を目指す場合は、参加のハードルが低いオープン型が向いています。一方、既存の顧客との関係を深めたい場合は、クローズド型での実施をおすすめします。

また、集めた意見をどう活用するかも、形式を選ぶ際の判断材料となります。一時的な盛り上がりを作りたいのか、それとも商品開発に活かしたいのか。目的に合わせて参加条件や投票方法を工夫することで、望む成果を得られます。

投票キャンペーンを実施した企業の事例をもとに、どのような施策が効果を生み出したのか、成功のポイントを紹介します。

画像引用元:株式会社やおきん

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| キャンペーン名 | うまい棒総選挙 |

| 実施企業 | 株式会社やおきん |

| 実施期間 | 2022年10月19日~11月30日 |

| 参加方法 | ①企画特設サイトで投票 ②X(Twitter)でハッシュタグ「#うまい棒総選挙」をつけて投稿 |

【施策内容】

株式会社やおきんは、全15種類の「うまい棒」の中から人気No.1フレーバーを決定する投票キャンペーン「うまい棒総選挙」を実施しました。

投票画面では各フレーバーのマニフェストを公開し、「なっとう味は3回発売中止になった」「コーンポタージュ味の開発には独自の香料開発が必要だった」といった開発ストーリーを織り込むことで、投票への興味を引き出しました。投票後には特別なARコンテンツを提供し、抽選で等身大の「うまい棒抱き枕」などの限定グッズが当たる特典も用意。投票から情報拡散、商品理解までをシームレスにつなぐ投票体験を設計しています。

また、キャンペーンの拡散力を高めるために、Xと連動した投票の仕組みを採用。投票後に「X投稿で当選確率アップ」という特典を設けることで、ユーザーが自発的に情報発信しやすい環境を構築しています。

【成功のポイント】

本キャンペーンが成功を収めた要因は、投票のしやすさを保ちながら、商品への関心を段階的に深められる設計にあります。基本的な投票に加え、X投稿による当選確率向上という仕組みが、自然な形での情報拡散につながりました。

その結果、広告費をかけずにXのオーガニック拡散だけで16,000件のセッション数を獲得し、投票後のアンケートは92.5%という高い回答完了率を記録しています。これは、開発秘話という独自コンテンツの提供と、ARコンテンツや限定グッズといった魅力的な特典が、投票者の継続的なエンゲージメントを生み出した結果といえます。このように、投票からSNS拡散、そしてアンケート回答までの一連のアクションを効果的に設計したことで、マーケティングコストを抑えながら高い波及効果を実現しています。

画像引用元:株式会社良品企画

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| キャンペーン名 | みんなでつくるバウム |

| 実施企業 | 株式会社良品計画 |

| 実施期間 | 2024年6月7日~6月16日 |

| 参加方法 | 以下の2種類から選択 ・無印良品ネットストアの特設フォームから投票 ・公式Xでの投票 |

【施策内容】

株式会社良品計画は、全国の店舗スタッフから集まった約250種の新商品アイデアの中から、実際に商品化する3品を決める投票キャンペーン「みんなでつくるバウム」を実施しました。

投票対象となる8つの候補は、約250種の中から厳選された地域色豊かな商品案。名古屋の「小倉トーストバウム」、東北の「ずんだ生クリームバウム」など、各地の名物をモチーフにすることで、投票者の地域愛も刺激する設計としました。各候補は店舗スタッフ自らが手掛けたイラストで視覚化され、10日間の投票期間を通じて、「推し活」のような盛り上がりを創出することに成功しています。

【成功のポイント】

本キャンペーンの特筆すべき点は、投票参加から情報拡散までの一連の流れを効果的に設計した点です。特設フォームと公式Xの2つの投票チャネルの活用に加え、メルマガ、SNS、オウンドメディア、各店舗のInstagramなど、複数の告知経路を統一的に運用。これにより、目標の5万票を大きく上回る7万5,420票という投票数を達成しました。

また、地域の名物をモチーフにした親しみやすい商品名と、社内イラストレーターによる統一感のあるビジュアルは、投票意欲を高める要因となりました。同社が過去に実施した類似企画「あなたの知らないMUJIカレー」(約3万7,000票)と比較しても、格段に高い参加数を記録しており、投票キャンペーンの新たな可能性を示す結果となっています。

画像引用元:株式会社アントステラ

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| キャンペーン名 | カムバックッキー総選挙 |

| 実施企業 | 株式会社アントステラ |

| 実施期間 | 2025年1月8日~1月31日 |

| 参加方法 | ①特設サイトで投票 ②Xで結果をシェア |

【施策内容】

株式会社アントステラは、過去の人気商品の復活をかけた「カムバックッキー総選挙」を実施しました。本施策は、伝統的な味わいの「クラシカルテイス党」と個性的な味わいの「ユニークテイス党」という2つの党に分かれ、それぞれ9種、計18種類の候補から投票を募る企画です。

人気声優の岡本信彦氏、村瀬 歩氏を起用し、各クッキーの「選挙演説」動画を制作。投票結果をXでシェアした方から抽選で3名にクッキー1年分をプレゼントするなど、豪華な特典を用意しました。さらに、フォロー&リポストキャンペーンで10名にクッキーギフトが当たる企画も展開。上位6種のクッキーは、第1弾(2025年5月)と第2弾(2025年7月)に分けて復活販売することが決定しています。

【成功のポイント】

本キャンペーンの要となったのは、エンターテインメント性の高い演出と戦略的なインセンティブ設計です。人気声優による選挙演説という演出は、SNS上での話題化を促進。また、クッキー1年分が当たる企画やフォロー&リポストキャンペーンなど、複数の特典設計が情報拡散の相乗効果を生み出しました。バレンタインシーズンに合わせた結果発表や、上位6種を2回に分けて復活販売する段階的な展開により、顧客の期待感を継続的に維持することにも成功しています。

これら3つの事例が示すように、成功する投票キャンペーンには、「ストーリー性」「SNSとの効果的な連携」「継続的な期待感の醸成」という3つの要素が重要です。うまい棒の開発秘話や無印良品の地域発想、アントステラの対決構図など、投票を通じたブランド体験の設計が、高い参加率と自然な情報拡散を生み出しています。

参考:【最新】SNSキャンペーン成功事例!トレンドを活用した面白い手法やROI設計について解説!

SNSで拡散されるキャンペーンを作るには、設計段階での工夫が重要です。企画立案、ターゲット設定、キャンペーンの流れ、実施後のフォローまで、具体的な進め方を解説します。

まず、キャンペーンを実施する目的を定めることが重要です。「新商品開発のアイデア収集」「ブランド認知度の向上」「ファンコミュニティの活性化」など、優先順位の高い目標を定めましょう。

たとえば新商品開発を目的とする場合、人気投票にとどまらず、選んだ理由や期待する価格帯などの設問を組み込むことで、商品企画に活用できるデータ収集が可能です。既存商品のリブランディングを検討している場合は、現状の評価や改善ポイントを含めた設問設計により、商品の強みや課題が明確になります。

また、投票数やSNSでの言及数、商品の売上など、具体的な数値目標を設定することで、施策の効果測定がスムーズになります。目標値の設定は、過去の類似キャンペーンのデータや業界の指標を参考にするとよいでしょう。

企画内容は、投票者が参加したくなる仕組みづくりがポイントです。選択肢は5~10個程度に抑え、各選択肢の説明は3行程度にまとめるなど、理解しやすい情報量を意識します。投票理由のコメント欄は任意回答とし、参加へのハードルを下げることも大切です。実施スケジュールは以下を目安に組み立てましょう。

・告知期間:2週間程度

・投票期間:4~6週間

・中間発表:投票開始2週間後

・結果発表:投票終了後1週間以内

この基本スケジュールをベースに、時期に応じた特典設計を行います。先着特典や中間発表時の限定コンテンツ開放、結果発表時の上位商品先行予約権などを用意します。さらに、X投稿による当選確率アップやInstagram投稿でのオリジナルスタンプ獲得など、SNSと連動した特典を組み込むことで、より魅力的な企画へと発展させることができます。

投票の入り口となるサイトやフォームは、使いやすさを最優先に設計します。必須項目は年齢層や居住地域などの基本情報と投票内容に限定し、それ以外の項目は任意とすることで、参加者の負担を軽減します。

セキュリティ面では、同一IPからの連続投票制限やbot対策としてのCAPTCHA実装など、不正投票への対策が必要です。特にSNSと連動したキャンペーンでは、予想を上回るアクセスが集中する可能性があるため、システムの安定性確保も重要な検討事項となります。

告知は段階的に展開することで、ユーザーの関心を維持できます。投票開始2週間前からのティーザー期間では、キャンペーン予告や投票対象の紹介コンテンツを配信。投票期間中は定期的な状況レポートや投票者の声を紹介し、締切直前には最後の告知を行います。

ハッシュタグを設定し、SNS上での盛り上がりを可視化する工夫も有効です。拡散性を高めるには、投票結果へのワクワク感を演出することが大切です。

投票キャンペーン終了後は、集まったデータを最大限に活用し、企業の成長に向けた施策展開が重要です。まずは投票数や比率といった基本データをもとに、年齢層や地域別の傾向、投票理由として寄せられたコメントなど、多角的な分析を行います。取得したデータは、今後の商品開発やマーケティング戦略の基礎資料となります。

分析結果は、参加者の関心を引く形で公開することが望ましいでしょう。全体の順位はもちろん、世代による好みの違いや地域特性など、データから見えてきた興味深い発見を織り込みます。さらに開発担当者からのメッセージを添えることで、企業の想いや今後の展開への期待感を伝えることができます。

また、参加者との関係を大切にするため、投票への御礼メールをはじめ、次回キャンペーンの優先案内や限定クーポンの配布など、きめ細かなフォローアップを実施します。このような取り組みを通じて、一時的な盛り上がりにとどまらない、継続的なファン育成が可能になります。

参考:ファンマーケティングとは?定義や手法、成功事例をわかりやすく解説!

商品開発への活用からファン育成、SNSでの話題化まで、企業の成長につながる投票キャンペーンの効果について紹介します。

投票キャンペーンの魅力は、ユーザーの生の声を直接商品開発に活かせることです。従来の市場調査やアンケートでは、質問項目が限られていたり、本音を引き出しにくいという課題がありました。しかし、投票という形式であれば、ユーザーは自然な形で好みや期待を表現できます。

たとえば、新商品の味や香りのバリエーションを投票で決める際、選んだ理由をコメントしてもらうことで、具体的なニーズが見えてきます。「この味が好き」という結果だけでなく、「季節感があるから」「食べやすいサイズだから」といった選択の背景まで把握できます。

集まった意見は、次の商品開発や品ぞろえの判断材料として非常に価値があります。ユーザーの声に基づいた展開により、顧客ニーズを的確に捉えた商品開発が可能になります。

投票キャンペーンには、企業とユーザーが一緒になってものづくりを進める楽しさがあります。好きなブランドの成長に関われる喜びは、参加者の心に深く残り、ブランドへの愛着を育みます。

投票結果が実際の商品化につながると、「自分の意見が形になった」という実感が得られ、強い信頼関係が生まれます。また、投票を通じて同じ趣向を持つユーザー同士の交流も活発になり、コミュニティの形成を促進します。

このような体験を重ねることで、単なる商品の購入者から、ブランドの応援者へと変化していくユーザーも増えていきます。長期的な関係構築という観点からも、投票キャンペーンは心強い味方となるでしょう。

投票キャンペーンの魅力は、結果発表でさらなる盛り上がりを生み出せる点です。「総選挙」形式の企画では、中間発表や最終結果の公開が新たな話題となり、SNSでの拡散も期待できます。

人気フレーバーを決めるような投票では、順位の変動自体がストーリーとなり、参加者の興味を引き付けます。「まさかあの味が上位に!」「推しの商品がベスト3に入った!」といった驚きや喜びの声が自然と集まり、口コミの輪が広がっていきます。

また、結果発表のタイミングで新商品の予告を行ったり、限定商品の発売を告知したりすることで、商品への期待感も高められます。投票期間中の盛り上がりを、その後の販促活動にも活かせます。

投票に参加したユーザーは、自然と商品への関心や愛着が深まっていきます。「自分が選んだ」という思い入れは、その後の購買行動にも好影響を与えるでしょう。

投票を通じて商品の特徴や開発背景を知ることで、ブランドへの理解も深まります。「この商品はこだわりがあるんだ」「こんな想いで作られているんだ」という発見は、商品の新たな魅力の気づきにもなります。

また、投票結果で上位になった商品は「みんなが認めた」という安心感も加わり、購入のきっかけとなります。実際、投票キャンペーン実施後は対象商品の売上が伸びるケースが多く見受けられます。

投票キャンペーンをスムーズに運用するには、プラットフォームのルール遵守や不正投票の対策、効果測定などの仕組み作りが欠かせません。実施前に押さえておくべきポイントを解説します。

景品表示法や特定商取引法などの基本的な法規制を確認することはもちろん、各SNSプラットフォーム独自のルールにも注意を払う必要があります。たとえばXでは、投票集計の方法やハッシュタグの使用について詳細な規定があるため、事前にチェックしておきましょう。

キャンペーン規約には、参加要件や集計手法を誰にでも分かりやすい表現で示します。問い合わせ窓口を設置し、参加者からの質問にも迅速に対応することで、スムーズな運営が実現します。

SNSと連携する場合、アカウントIDや表示名、プロフィール情報など、様々な個人データを扱うことになります。そのため、収集する情報の範囲と活用方法を明確にし、参加者から同意を得ることが大切です。

特に投稿内容をキャンペーン終了後に活用する場合は、その旨を事前に告知し、プライバシーポリシーも整備しておきましょう。非公開アカウントへの配慮も忘れずに行います。

各SNSには独自の利用規約やガイドラインがあり、これらを遵守することはキャンペーン運営の基本となります。投票機能の利用方法や集計ルール、ハッシュタグの活用など、プラットフォームごとの特性を理解し、適切な方法を探ることが大切です。

特に、自動化されたツールや不正な方法による投票には注意が必要です。公平性を保ち、ユーザーの真摯な参加を促すためには、あらかじめ不正対策の仕組みを構築し、明確なルールを設定することが重要です。

公平な投票環境を確保するため、システム面での対策は欠かせません。連続投票の制限やIPアドレスの確認、不自然な投票パターンの監視など、複数の防衛策を組み合わせることで、信頼性の高い結果を導き出せます。運営チームによるリアルタイムでの監視も重要です。不正が疑われる場合の対応手順を事前に定め、迅速な判断ができる体制を整えましょう。

SNS連携システムの構築・運用には、専門的な技術と経験が求められます。パートナー企業を選ぶ際は、過去の実績に加え、セキュリティ対策の知見やトラブル対応力も評価のポイントとなります。プラットフォームの仕様変更や想定以上のアクセス集中にも柔軟に対応できる企業を選びましょう。

また、ファンマーケティングに特化したツールを提供する企業なら、投票キャンペーンの設計から運用までワンストップでサポートしてくれるため、より効率的な実施が可能になります。

SNSと連携した投票キャンペーンには、システム設計からデータ分析まで、さまざまな専門知識が必要です。「面白い企画は思いついたけれど、実現方法に悩む」という声も少なくありません。

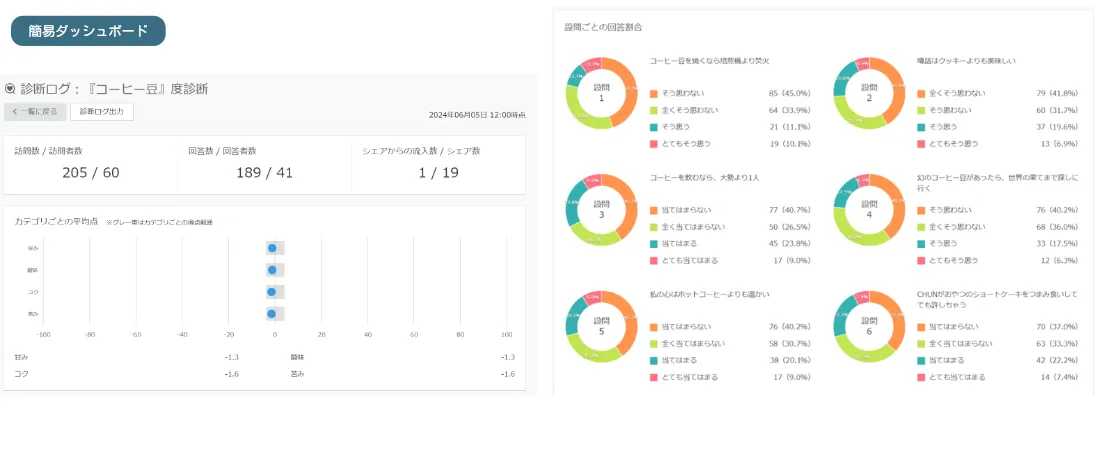

そんな課題を解決するのが、ファンマーケティングツール「Metabadge(メタバッジ)」です。投票機能を活用することで、人気商品の総選挙や新商品の開発投票など、ユーザー参加型のキャンペーンを実施できます。

本機能のメリットは、投票を通じて継続的な関係づくりができる点です。ユーザーは好きな商品に投票した後も、結果を確認するために自然とサイトを訪れます。また、投票期間中は順位の変動が話題を呼び、SNSでの自発的な拡散も期待できます。

データ分析機能も充実しており、投票ログやダッシュボードにより、ユーザーごとの回答結果や所要時間、SNSでのシェア数なども1時間ごとに集計されます。訪問数、投票数、回答割合といった基本的な指標も管理画面上で確認でき、キャンペーンの効果測定や改善点の把握が容易です。

「ユーザーとの関係を深めたい」「キャンペーン後も継続的なつながりを作りたい」。ファンマーケティングの新たな選択肢として、Metabadgeをぜひご検討ください。 フォーム入力後、資料を閲覧できます。

販促&ファン育成「メタバッジ概要資料」

メタバッジのサービス概要資料を

無料でダウンロードできます

メタバッジに関するお問い合わせ、

無料相談はこちらよりお気軽にご連絡ください