指名買いとは、特定の商品やブランドを名指しで購入する行動です。競争が激しい市場で顧客から選ばれるには、指名買いされるブランドになることが重要です。

競争が激しい市場で顧客から選ばれるには、ブランディングを通じて『指名買いされるブランド』を目指すことが重要です。

本記事では、指名買いの基礎知識や、指名買いに欠かせない「ブランディング」、具体的な実施方法などを解説します。指名買いを増加させるために役立つ戦略についても紹介していますので、ぜひ最後までお付き合いください。

目次

「指名買い」とは、顧客が特定の商品やブランドを名指しで購入する行動のことです。例えば、化粧品を買う際に「このブランドのリップが欲しい」と決めて購入する行為は指名買いに該当します。

また、特定のお店やブランドなどの『どこで購入するか』が決まっているタイプと、特定の商品など『何を購入するか』が決まっているタイプに分かれます。

この状態を実現するには、顧客にブランドや商品の価値を強く認識させ、良好な関係を構築し、ファン化する必要があります。指名買いされるようになれば、他社商品とも比較がされにくく、競合商品が多い市場環境においても差別化を図ることが可能です。

2000年代から検索市場が発達し、「今検索している人」に広告を出稿できるようになりました。そんな刈り取り型のマーケティング施策が成長する中で、「非指名検索」ユーザーに対しても刈り取りを進めるようになりました。検索広告は多くの点で数値化できるため、費用対効果が明示しやすいことも成長の要因でした。

ただ、近年は検索広告を中心に競争の激化・新規獲得の難しさや、ユーザーの広告疲れなどがあり、CPA(顧客獲得単価)は上昇、効率の悪化が著しいと指摘されています。

加えて、2024年後半ごろから、生成AIによる検索体験の変化の波もあり、「非指名検索」における検索ボリュームの減少も一部では指摘され始めています。

そういった背景の中でも、自社ブランド・サービスの利用者数アップのために「好きで選んでくれる人」を増やす必要があり、改めて「指名検索数を伸ばす」ことの重要性が指摘されています。

指名検索は、例えば「ギフト用チョコレートが欲しい(どれにしようかな...)」ではなく「ゴディバのチョコを買いたい(「ゴディバでいっか」と消極的なパターンもある)」といった形で、顧客の購買検討時点で他社よりも有利な状態でスタートできるため、獲得単価も低く、リピートにもつながりやすい特徴があります。

指名検索増加のためによく使われる手法としては「OOならOO」「OOと言えばOO」というキャッチーなフレーズを使い、第一想起を獲得する戦略です。例えば「バイト探しはタウンワーク」「ネットでお店を開くなら、BASE!」「どうする?GOする!(タクシー)」といったフレーズは聞いたことがあるのではないでしょうか?

もちろん、施策によっては短期的なバズを生み出すことはできますが、中長期的に市場で「勝ち続ける」ために、戦略的に指名検索数を伸ばすことが重要です。

自社商品・サービスを指名買いされる状態にするには、「ブランディング」が欠かせません。ブランディングの概要とメリットを解説します。

ブランディングとは、自社の商品やサービスを顧客に印象付けるための一連の活動を指します。単にロゴやデザインだけでなく、顧客とのコミュニケーションや体験を通じてブランドの価値を形成・確立するための戦略のことです。

優れたブランディングにより、顧客にとってそのブランドが「特別」であり「必要」と感じさせる効果を生み出します。最終的には「自社の商品・サービスが持つ独自の価値を消費者に理解させ、感情移入してもらい、多くの人に購入や問い合わせをしてもらう」ことを目指します。

ブランディングに取り組むことで多くのメリットが得られます。

まずブランド認知度が高まることで、競合他社との差別化が実現でき、競合製品と比較されることなく選ばれる可能性が高まります。価格競争に巻き込まれるリスクが減少し、長期的な利益確保にも効果的です。

さらに、顧客との信頼関係を構築することで、リピーターの増加や口コミによる新規顧客獲得も期待できます。安定した売上の維持ができるため、ブランディングは業種を問わず、あらゆる企業にとって欠かせない施策の一つとなっているのです。

指名買いを実現するには、消費者に選ばれる理由を築くことが不可欠です。ブランドとしての信頼や魅力を確立するには、戦略的にブランディングの4つの要素を強化する必要があります。

ブランドアイデンティティは、顧客にブランドを認識してもらうための基盤で、ブランドが持つ独自性や個性を指します。ロゴやデザイン、価値観といったブランドの個性を指し、消費者が一貫性を感じる基盤となります。

明確なアイデンティティを持つことで、「OOといえばOO」といった形で想起しやすくなります。競合との差別化にもつながり、ブランドの個性をより強く訴求するのにも効果的です。

商品の質やサービスのレベルなど、消費者がブランドや製品に対して抱く「品質」のイメージが知覚品質です。製品の実際の品質に加え、広告や口コミなどを通じたブランドの印象が影響します。

品質が高いと評価されることが、指名買いの決定的な理由になることがあります。知覚品質を高めるには、製品やサービスの実力を磨くだけでなく、その価値を適切に伝えるマーケティングが重要です。地道に信頼感を築いていくことで、顧客は自然とそのブランドを選ぶようになります。

ブランド連想とは、消費者がブランド名を聞いたときに思い浮かべるイメージや特徴、感情を指します。たとえば「このブランドは高級感がある」や「環境に配慮している」などの印象が該当します。ポジティブな印象を植え付けて良い連想をしてもらうことで、信頼感や愛着度合いが高まり、指名買いにつながりやすくなります。

一貫性のあるメッセージや広告キャンペーンを通じて、ブランドに対する連想を積極的に構築しましょう。

提供価値(ロイヤリティ)は、製品やサービスによって顧客が感じる価値のことで、他のサービスではなく、このサービスだから感じられる価値(ロイヤリティ)とも言えます。機能性、感情的満足、社会的評価など、顧客にとっての価値全般を指します。

顧客にとって「このブランドを選ぶ理由」を明確に示すことで、競合他社との差別化を実現でき、市場における競争優位性をより強固なものにできます。消費者に強い購買動機を与えるのにも効果的です。

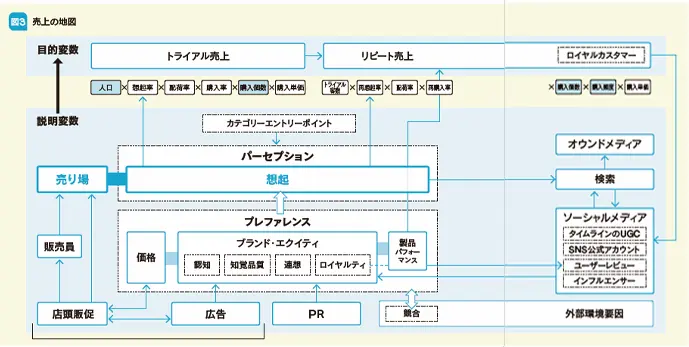

こういった観点については、池田紀行+トライバルメディアハウス著『業界別マーケティングの地図』(日経BP)が参考になるので、ぜひ読んでみてください。

参考:非価格主導型プロモーションでLTVを高める 新規獲得だけに頼らない販促

ケンタッキーフライドチキン(KFC)は、2018年から「今日、ケンタッキーにしない?」というプロモーションを展開し、消費者の「日常のニーズ」を取り戻すことに成功しました。従来、KFCは「クリスマスにはフライドチキン」というキャンペーンで特別な日の需要を喚起してきましたが、その結果、日常的な利用が減少するという課題がありました。

この状況を打破するため、「今日、ケンタッキーにしない?」というキャッチコピーのもと、有名俳優を起用した広告を展開。彼女が気取らずにチキンを楽しむ姿を通じて、KFCを特別な日だけでなく、日常的にも利用できるブランドとして再認識させることを目指しました。

この戦略によって、KFCは「特別な日のケンタッキー」から「日常のケンタッキー」へとブランドイメージを刷新し、消費者の指名検索数を増加させることに成功しました。売上の向上とブランドの再成長を実現した成功事例です。

参考:「今日、ケンタッキーにしない?」のキャッチコピーがマーケティング的に最強な理由

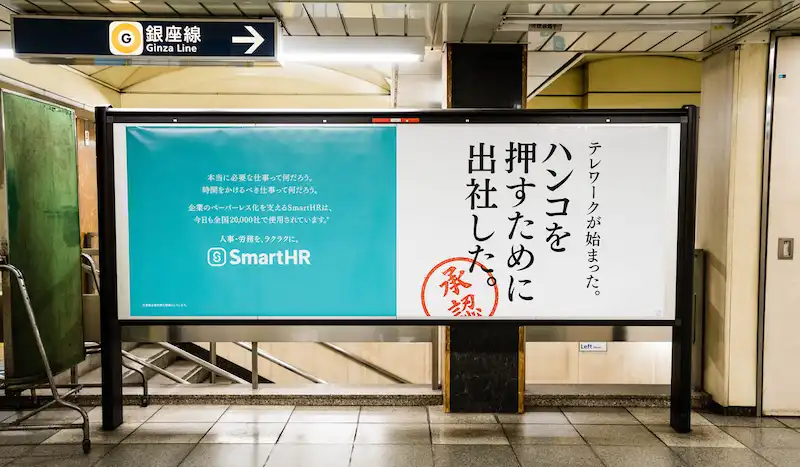

SmartHRは、「ハンコを押すために出社した。」という広告キャンペーンを展開し、指名検索数の増加に成功しました。この広告は、2020年4月にJR山手線や東京メトロの車両内、新宿駅などに掲示され、テレワーク推進の中で紙の書類やハンコのために出社せざるを得ない労働者の共感を呼びました。

SNS上では、多くのユーザーが広告の写真を投稿し、「今日の出社はまじでこれのため」などといったコメントとともに拡散されました。特に、ある一般ユーザーのツイートには4万以上の「いいね」が寄せられ、話題となりました。

この広告は、テレワークの障壁となる紙の書類やハンコの問題をシンプルに表現し、SmartHRの提供するクラウド人事労務ソフトの利便性を効果的に訴求した一例です。結果として、ブランドの認知度向上と指名検索数の増加に寄与し、マーケティング成功事例として評価されています。

参考:SmartHRの交通広告「ハンコを押すために出社した」の裏側と今後

指名買いを増やすためには、ブランディングが欠かせないことをお伝えしましたが、具体的にはどのように進めればいいのでしょうか?指名買いを増やすための具体的なブランディング戦略について解説します。

まず、自社ブランドが目指すべき方向性を明確に定めましょう。顧客にどのように認識されたいかを具体化し、そのビジョンを全社で共有することが重要です。

自社のビジョンやミッションを明確化し、一貫性のあるメッセージを顧客に届けることが重要です。

また、消費者に「このブランドは自分のニーズや価値観に合っている」と感じてもらえるよう、ターゲット層の特性やニーズを考慮したメッセージ設計が必要です。

ブランドエクイティとは、顧客がブランドに対して抱く認知や価値、信頼感などの総合的な「無形資産」を、他の有形資産と同様に扱う考え方のことです。

前章で紹介した4つの要素「アイデンティティ・知覚品質・ブランド連想・提供価値」がブランドエクイティを構成しています。

これを定義することで、指名買いの基盤となるブランドの強みや弱みが明確になるほか、顧客に伝えるべきメッセージが統一され、効果的なマーケティングを実現できます。

特に重要な視点は「顧客の日常に隠れるペイン(悩み・課題)」を起点に考えることです。ただ、普段の生活の中でそういったことを日々考えながら過ごしている人はごく少数であって、基本的にはまだ誰も気づいていない「潜在ニーズ」状態です。

そこを解決する商品やコミュニケーションフレーズを用いて、届けたい人に届くようにする、そして共感したユーザーがブランドに対し価値を感じ、「あなたが良い」と指名してくれる状態を作ることが必要です。

ブランディング施策が効果を発揮しているかどうかを確認するためには、適切な評価指標を設定することが欠かせません。例えば、ブランド認知度、顧客満足度、リピート率など、評価指標を設定し、成果を継続的に測定する必要があります。

評価指標を定期的に分析し、必要に応じて改善します。また、指名買いの増加を目指す場合は、特に「購買時に他のブランドと比較されずに選ばれた割合」といったデータも重要になります。

指名買いを増やすためには、自社製品やサービスが特定の顧客にとって「最も選ばれる存在」であることを明確にする必要があります。その実現に役立つのが「STP戦略」です。

STP戦略は、「セグメンテーション(Segmentation)」「ターゲティング(Targeting)」「ポジショニング(Positioning)」の頭文字を取ったマーケティングフレームワークです。STP戦略を適切に活用することで、競合他社との差別化を図り、特定の顧客層に支持されるブランドを目指すことが可能になります。

STP戦略は、まず市場を細分化(セグメンテーション)し、その中から自社にとって最も価値のある顧客層を選定(ターゲティング)します。そして、その顧客層に対して自社ブランドの強みや価値を最適に伝える立場を確立(ポジショニング)する流れを指します。

この手法により、マーケティングの焦点を明確にし、効率的かつ効果的な施策を打ち出すことが可能です。特に、指名買いを狙う場合には、顧客にブランドの独自性と必要性を強く印象付けるポジショニングが重要な鍵を握ります。

STP戦略の進め方を各フェーズごとに、さらに詳しく解説します。

最初の「セグメンテーション(Segmentation)」では、市場を細分化します。顧客を年齢、性別、職業、趣味、価値観などの基準で分類し、より具体的なターゲット像をイメージします。

この段階でのポイントは、単なるデモグラフィック情報だけでなく、行動特性や購買パターンなどの心理的要素も考慮することです。これにより、自社の製品やサービスが最も適している顧客層を特定できます。

「ターゲティング(Targeting)」では、セグメント化した中から、自社の提供価値に最も合う顧客層やターゲット市場を選び出します。自社の強みを最大限活かせる市場や顧客層を見極めることが重要です。

ターゲット層の購買力や市場規模、競合状況などを評価したうえで、自社のリソースや提供価値に最も合致するターゲット層を選びます。ターゲティングが明確であればあるほど、メッセージを的確に届けることが可能になり、指名買いの実現に近づきます。

「ポジショニング(Positioning)」はターゲティングした市場や顧客に対し、自社の製品やサービスがどのような位置づけであるかを明確にするプロセスです。

たとえば、品質の高さや利便性、特定のライフスタイルとの親和性など、競合との差別化を明確にするメッセージを打ち出します。「低コストで導入したいから、このブランドを選ぼう」のようにターゲット層に自社製品やサービスを位置付けることができ、競争優位性の確保につながります。

本記事では、指名買いの基礎知識や、指名買いに欠かせない「ブランディング」、具体的な実施方法や、指名買いを増加させるために役立つSTP戦略について解説しました。

指名買いされるブランドを構築するためには、継続的なブランディング活動と市場の変化に対応する柔軟性が欠かせません。

継続的なブランディング活動を通じて、指名買いされるブランドを構築することが重要です。本記事の戦略を参考に、顧客ニーズを深く理解し、競争優位性を確立しましょう。

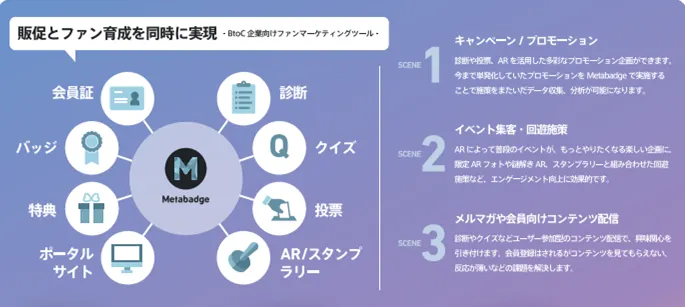

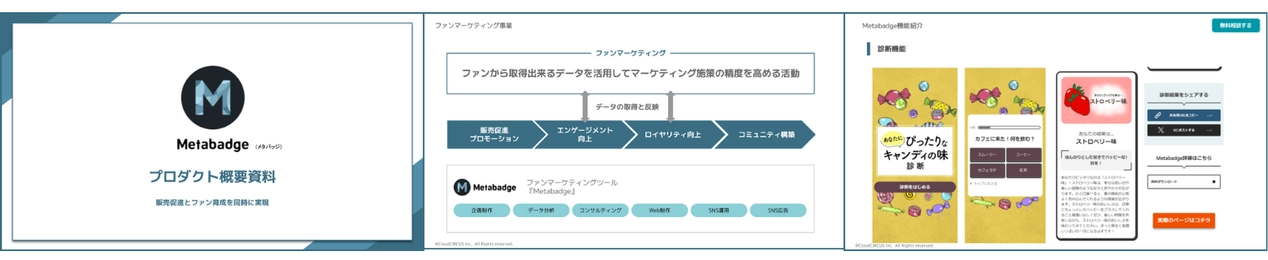

指名買いを増やすには、ファンマーケティングツールを活用するのも一つの手です。クラウドサーカスが提供するファンマーケティングツール「Metabadge(メタバッジ)」を利用すれば、診断、投票、クイズ、AR、スタンプラリーなど、多彩なユーザー参加型キャンペーンを企画・実施できます。

また、継続的な顧客接点の構築や顧客データの取得・蓄積を通じて、ファン作りを支援します。たとえば、ユーザーのニーズに合わせた診断コンテンツやクイズ、特別なバッジの付与などの機能が利用可能です。エンゲージメントを高めながら新規ファンの獲得を促進します。

中長期的な視点でのマーケティング活動に、ぜひMetabadgeの活用を検討してみてください。 フォーム入力後、資料を閲覧できます。

アクション型ロイヤルティプログラム「Metabadge概要資料」

Category

セミナー・イベント

メタバッジのサービス概要資料を

無料でダウンロードできます

メタバッジに関するお問い合わせ、

無料相談はこちらよりお気軽にご連絡ください