現代は製品やサービスが溢れ、機能や価格だけでの差別化が極めて困難な時代に突入しています。このような環境下で、多くのマーケティング担当者が「新規顧客の獲得コスト高騰」や「顧客の離反」といった課題に直面しているのではないでしょうか。この状況を打開する鍵こそが、本記事のテーマである顧客エンゲージメントです。

顧客エンゲージメントを高めることで、顧客は自社のファンとなり、継続的な収益をもたらすだけでなく、熱心な推奨者として新たな顧客を呼び込む好循環を生み出します。

本記事では、顧客エンゲージメントの基本から、その重要性、具体的な向上施策、そして成功を測るための指標までを網羅的に解説します。

目次

顧客エンゲージメント戦略を成功させるためには、まずその概念を正しく、そしてチーム全体で共通認識として持つことが不可欠です。このセクションでは、顧客エンゲージメントの定義を明確にし、混同されがちな「顧客ロイヤルティ」や「顧客満足度」との違いを解き明かし、なぜ今この概念がビジネスの成否を分けるほど重要なのかを解説します。

顧客エンゲージメントとは、企業やそのブランド、商品・サービスと顧客との間に築かれる、深い「信頼関係」を指します。これは単発の購入行動にとどまらず、顧客が企業に対して抱く愛着や共感といった感情的なつながりを含みます。エンゲージメントが高い顧客は、企業と積極的に関わりを持とうとし、たとえ競合他社が類似の商品を提示しても、自社ブランドを選び続けてくれる傾向にあります。

このエンゲージメントは、より学術的な観点から3つの要素で構成されるとされています。それは、顧客がブランドに夢中になる「没頭」、購入だけでなく他者へ積極的に共有する「熱狂」、そして自らをブランドの一員のように感じる「同一化」です。これらの要素が組み合わさることで、顧客は単なる消費者から、ブランドを共に育てていくパートナーのような存在へと変化していくのです。

マーケティングの世界では、「顧客エンゲージメント」「顧客ロイヤルティ」「顧客満足度」という言葉が頻繁に使われますが、これらを混同すると戦略に誤りが生じます。それぞれの概念は密接に関連しつつも、焦点となる時間軸や関係性の性質が異なります。

特定の取引や体験に対する短期的な評価です。例えば、「購入した商品に満足したか」「店員の対応は良かったか」といった、過去の出来事に対する評価指標と言えます。満足度が高くても、それが次回の購入を保証するとは限らず、より良い条件の競合が現れれば容易に離反する可能性があります。

顧客が特定のブランドを好んで、繰り返し購入する行動や態度を指します。満足度よりも長期的な関係性を示しますが、その行動が単なる習慣によるもので、顧客が積極的にブランドに関与しているとは限りません。顧客の行動に焦点を当てますが、その背景にある感情的なつながりの深さまでは捉えきれない場合があります。

行動、感情、認知のすべてを含む、企業と顧客の双方向かつ積極的な関係性を指します。レビューの投稿、フィードバックの提供、コミュニティへの参加といった顧客の自発的な行動が伴います。これは、将来のLTV(顧客生涯価値)やロイヤルティを予測する強力な先行指標となり、より戦略的な概念です。

| 指標 | 関係性 | 時間軸 | 主な評価軸 | ビジネスへの影響 |

|---|---|---|---|---|

| 顧客エンゲージメント | 双方向の信頼関係 | 中長期的・継続的 | 顧客の自発的・積極的な行動(貢献・推奨) | 将来の収益やLTVを予測する先行指標 |

| 顧客ロイヤルティ | 企業から顧客への一方的な関係性から生じる愛着 | 中長期的 | 顧客の継続的な購買行動(リピート) | 安定した収益基盤の指標 |

| 顧客満足度 | 一方向の評価 | 短期的・単発的 | 個別の取引や体験に対する期待値の充足度 | 過去のパフォーマンス評価。将来の行動予測力は低い |

この表からわかるように、マーケティング担当者が目指すべきは、過去の取引に対する高評価(満足度)だけでなく、未来の価値を創造する強固な関係性(エンゲージメント)の構築です。

顧客エンゲージメントが現代ビジネスの最重要課題とされる背景には、主に3つの大きな市場環境の変化があります。

多くの市場で技術が成熟し、製品やサービスの機能・品質面での差別化が困難になっています。消費者が「どれを買っても大差ない」と感じる状況では、価格競争に陥りがちです。このような中で、顧客との感情的なつながりや信頼関係、すなわちエンゲージメントが、他社との差別化を図る決定的な要因となります。

インターネットの普及により、消費者は購入前にSNSやレビューサイトで情報を収集することが当たり前になりました。特に、他の消費者によるリアルな意見であるUGC(User-Generated Content:ユーザー生成コンテンツ)は、企業の広告よりも信頼され、購買意思決定に大きな影響を与えます。このUGCを生み出す源泉こそが、エンゲージメントの高い顧客なのです。

最新の調査によれば、日本の消費者の実に56%が「自分に関係のない体験」を提供された場合、そのブランドから離れてしまうと回答しています。これは、顧客が自分を一人の個人として理解し、尊重してくれることを強く求めている証拠です。顧客エンゲージメントは、この期待に応え、顧客一人ひとりに寄り添う関係性を築くための羅針盤となります。

顧客エンゲージメントの向上は、単に顧客との関係が良好になるという抽象的な効果にとどまりません。それは、LTVの向上、新規顧客獲得コストの削減、そして製品・サービスの革新といった、企業の経営根幹に関わる具体的かつ測定可能なメリットをもたらします。ここでは、エンゲージメント投資がなぜ優れた経営判断であるのかを、3つの側面から解説します。

エンゲージメントの高い顧客は、企業に対して強い信頼と愛着を抱いています。その結果、彼らは商品を繰り返し購入するだけでなく、より高価格帯の商品へのアップセルや、関連商品へのクロスセルにも応じやすくなります。これにより、顧客一人ひとりが生涯にわたって企業にもたらす利益、すなわちLTV(顧客生涯価値)が最大化されます。

さらに、エンゲージメントによって築かれた強固な関係性は、顧客を価格競争から切り離す効果があります。多少の価格差があったとしても、顧客は信頼するブランドを選び続けるため、不必要な値下げ競争を避け、利益率を維持することが可能です。このようにして、エンゲージメントの高い顧客基盤は、外部環境の変化に左右されにくい、安定的かつ予測可能な収益源となるのです。実際、従業員エンゲージメント(顧客エンゲージメントと密接に関連)が低いことによる経済的損失は、世界経済において約8.9兆ドルにものぼるとの試算もあり、エンゲージメントの向上には計り知れない経済的価値があることが示唆されています

現代のマーケティングにおいて、最も信頼性の高い広告塔は「満足した顧客」です。エンゲージメントの高い顧客は、自らのポジティブな体験を、SNSへの投稿、レビューサイトへの書き込み、友人への紹介といった形で自発的に発信します。これがUGC(ユーザー生成コンテンツ)です。

UGCは、企業が発信する広告とは異なり、「忖度のないリアルな意見」として他の消費者から認識されます。そのため、非常に高い説得力を持ち、新たな顧客の購買意欲を効果的に刺激します。エンゲージメントの高い顧客が一人増えることは、新たなマーケティングチャネルが一つ増えることに等しいのです。これにより、高騰し続ける広告費用を抑制しながら、質の高い新規顧客を獲得するという、極めて効率的な成長サイクルが実現します。

エンゲージメントの高い顧客は、単なる受動的な消費者ではありません。彼らはブランドの成功を心から願っており、その成長に貢献したいという意欲を持っています。そのため、製品やサービスに対する建設的な意見や改善提案といった、貴重なフィードバックを積極的に提供してくれます。

企業がこの「顧客の声」に真摯に耳を傾け、製品開発やサービス改善に活かすことは、2つの大きな価値を生み出します。第一に、市場のニーズに即した、より競争力のある製品・サービスを生み出すことができます。第二に、「自分の声が届き、反映された」という体験は、顧客のエンゲージメントをさらに強固なものにします。顧客は自らをブランドを共に創る「参加者」と認識し、関係性はより一層深まります。

このように、エンゲージメントの向上は「LTV向上 → UGCによる新規顧客獲得 → フィードバックによる製品進化 → さらなるエンゲージメント向上」という、自己強化的な成長の好循環を生み出すのです。

顧客エンゲージメントの重要性とメリットを理解した上で、次に取り組むべきは具体的なアクションです。このセクションでは、顧客エンゲージメントを高める具体的な5つの施策をご紹介します。

画一的なメッセージングの時代は終わりました。現代の顧客は、自分をその他大勢の一人としてではなく、特別な個人として扱われることを期待しています。パーソナライゼーションは、この期待に応えるための基本施策です。

しかし、ここで注意すべきは「パーソナライゼーションのパラドックス」です。多くの企業がAIを活用して顧客対応の効率化を図っていますが、企業側が「顧客を深く理解している」と考えるレベルと、顧客が実際に「理解されている」と感じるレベルには、依然として大きな隔たりがあります。重要なのは、AIを単に使うことではなく、顧客データに基づいて、一人ひとりの興味関心や購買履歴、行動パターンに合わせた、真に適切で共感性の高い体験を提供することです。

【実践例】

エンゲージメントは一方通行では生まれません。企業が顧客に語りかけるのと同じくらい、顧客の声に耳を傾ける「対話」の姿勢が不可欠です。

SNSは、単なる情報発信の場ではなく、顧客と対話し、関係を深めるための強力なツールです。製品に関する質問に答えたり、ユーザーの投稿に「いいね」やコメントを返したり、参加型のキャンペーン(例:投票キャンペーン、クイズキャンペーン)を実施したりすることで、顧客との距離を縮めることができます。また、メールマガジンも、単なるセールス情報ではなく、顧客にとって価値のある情報やブランドの裏側にあるストーリーを共有する場として活用することで、開封率やクリック率を高め、エンゲージメントを深めることが可能です。

顧客は、ウェブサイト、公式アプリ、実店舗、SNS、コールセンターなど、様々な接点(タッチポイント)でブランドと接触します。これらの接点で提供される体験に一貫性がなく、情報が分断されていると、顧客はストレスを感じ、築き上げた信頼関係が損なわれる可能性があります。

これを防ぐためには、まずカスタマージャーニーマップを作成し、顧客が認知から購買、そして購買後に至るまで、どのようなタッチポイントをどのような感情で通過するのかを可視化することが第一歩です。その上で、各チャネルの顧客データを統合し、どの接点でもシームレスで一貫したブランド体験を提供できる体制を構築します。例えば、ECサイトでカートに入れた商品を、実店舗のスタッフが把握し、接客に活かせるといった連携が理想です。

顧客がブランドや他の顧客とつながれる「場」を提供することは、エンゲージメントを飛躍的に高める効果的な手法です。オンラインのユーザーコミュニティや、オフライン(またはオンライン)の限定イベントは、顧客に「自分はこのブランドの一員である」という強い帰属意識を育みます。

これらのコミュニティは、顧客同士が情報交換をしたり、悩みを解決し合ったりするだけでなく、企業が顧客の生の声を聞くための貴重なチャネルにもなります。企業はコミュニティを通じて新製品のアイデアを得たり、既存サービスの改善点を発見したりすることができます。顧客を単なる「お客様」としてではなく、ブランドを共に創り上げる「参加者」として巻き込むことで、エンゲージメントはより強固なものになります。

顧客からのフィードバックは、改善のための「指摘」ではなく、成長のための「贈り物」です。これを積極的に収集し、製品やサービスの改善に活かす仕組みを構築することが、エンゲージメント戦略の要となります。

重要なのは、フィードバックを収集するだけでなく、それに対して企業がどのように対応したかを顧客に伝える「クローズドループ」の実践です。アンケートやレビューで寄せられた意見が、実際に製品のアップデートやサービスの改善に繋がったことを報告することで、顧客は「自分の声が届いた」「自分は尊重されている」と感じます。この体験が、顧客の信頼を確固たるものにし、さらなるフィードバックや積極的な関与を促す好循環を生み出すのです。

顧客エンゲージメント向上のための施策を実行したら、その効果を正しく測定し、次のアクションに繋げることが不可欠です。「測定なくして改善なし」という言葉の通り、ここではエンゲージメント戦略の成果を可視化するための主要な指標(KPI)を紹介します。これらの指標を組み合わせることで、顧客との関係性の「健康状態」を多角的に把握し、データに基づいた意思決定が可能になります。

これらの指標は、顧客エンゲージメントの結果として現れるビジネス上の数値を直接的に測定します。

「この企業(製品・サービス)を友人や同僚に薦める可能性はどのくらいありますか?」という質問を通じて、顧客ロイヤルティを測定する指標です。「推奨者」の割合から「批判者」の割合を引いて算出され、将来の成長を予測する強力な先行指標として広く活用されています。

一人の顧客が、取引を開始してから終了するまでの間に、自社にもたらす利益の総額です。LTVの向上は、顧客との長期的で良好な関係が築けている証拠であり、エンゲージメント戦略の最終的な成功を測る指標と言えます。

特定の期間内に、2回以上購入した顧客の割合を示します。顧客が製品やサービスに満足し、再び自社を選んでくれたことを示す基本的な指標であり、顧客の定着度を測る上で重要です。

特にサブスクリプション型のビジネスにおいて、一定期間内に契約を解除した顧客の割合を指します。この数値が高い場合、顧客エンゲージメントに何らかの問題がある可能性を示唆しており、早急な原因究明が必要です。

これらの指標は、顧客の感情や具体的な行動を捉え、エンゲージメントの「質」を評価するのに役立ちます。

ECサイトやレビューサイトに投稿されるレビューの数、評価の星の数、そしてコメントの内容は、顧客のエンゲージメントレベルを直接的に反映します。特に、具体的で好意的な内容のレビューが多いことは、高いエンゲージメントの証です。

X(旧Twitter)やInstagramなどのSNS上で、自社ブランドや製品がどのように語られているかを追跡します。言及数の増減や、その内容がポジティブかネガティブか(センチメント分析)を把握することで、顧客のリアルタイムな反応を捉えることができます。

主にSaaSやアプリなどのサービスで用いられる指標で、顧客のサービス利用状況を点数化したものです。ログイン頻度、特定機能の利用率、滞在時間などの行動データを組み合わせて算出し、顧客がサービスに定着しているか、あるいは解約のリスクがあるかを予測するために使われます。

| 指標 (KPI) | 計算方法/定義 | 何を示すか | 戦略的活用法 |

|---|---|---|---|

| NPS® | 推奨者% - 批判者% | 顧客の推奨意向、ロイヤルティの高さ | スコアの時系列変化を追跡。批判者のフィードバックを基にサービス改善。 |

| LTV | 平均顧客単価 × 収益率 × 購買頻度 × 継続期間 | 顧客一人当たりの生涯価値 | LTVの高い顧客セグメントを特定し、特別な施策(限定イベント等)を展開。 |

| リピート率 | (期間内のリピート顧客数 / 期間内の総顧客数) × 100 | 顧客の定着度、製品・サービスへの満足度 | リピート率が低い場合、初回購入者へのフォローアップ施策を強化。 |

| 解約率 | (期間内の解約顧客数 / 期間開始時の総顧客数) × 100 | 顧客離反の度合い、サービスの課題 | 解約理由を分析し、製品やオンボーディングプロセスを改善。 |

| レビュー分析 | レビューの件数、平均スコア、テキスト内容の分析 | 顧客の具体的な満足点・不満点 | 高評価レビューをマーケティングコンテンツとして活用。低評価から改善点を抽出。 |

| ヘルススコア | ログイン頻度、機能利用率等を重み付けしてスコア化 | サービスの利用定着度、解約リスクの先行指標 | スコアが低下した顧客にプロアクティブなサポートを提供し、解約を未然に防ぐ。 |

本記事では、顧客エンゲージメントの基本から、具体的な施策、効果測定の指標までを解説しました。顧客エンゲージメントとは、企業と顧客の間の「信頼関係」であり、短期的な成果を求めるものではありません 。中長期的な視点を持ち、顧客一人ひとりと向き合い、継続的に価値を提供し続けることが重要です 。エンゲージメントを高めることで、LTVの向上による収益の安定化、UGC(口コミ)による新規顧客の獲得、そして顧客からのフィードバックを活かした製品・サービスの改善といった、事業成長に直結する好循環が生まれます 。市場競争が激化する現代において、顧客エンゲージメントへの取り組みは、他社との差別化を図り、安定した経営基盤を築くための鍵となるでしょう。

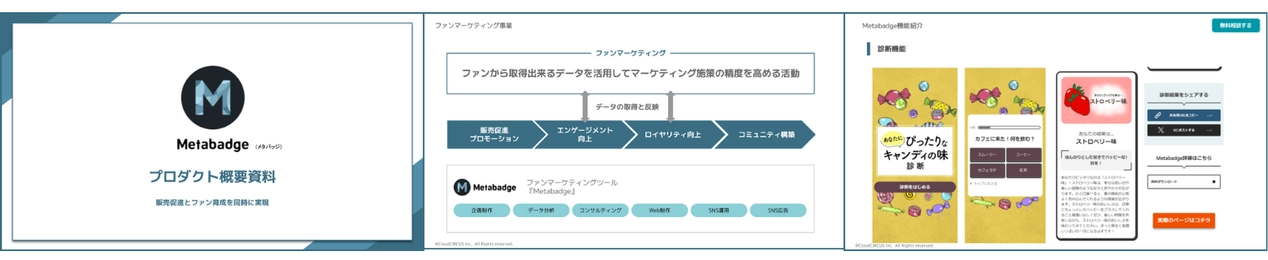

ここまで顧客エンゲージメントを高めるための様々な方法論をご紹介しましたが、「具体的に何から始めれば良いのか」「顧客の行動をどう促進し、評価すればいいのか」とお悩みのBtoCマーケティング担当者様も多いのではないでしょうか。そのような課題解決の一助となるのが、弊社が提供するアクション型ロイヤルティプログラム「Metabadge(メタバッジ)」です。

本記事で紹介したように、顧客エンゲージメントは購入金額だけで測れるものではありません。「Metabadge」は、従来のポイントプログラムとは異なり、顧客の行動を評価の対象とします。

これらのようなアクションに対してインセンティブ(デジタルバッジなど)を付与することで、顧客の自発的な行動を促します。これまで見えづらかった顧客一人ひとりの熱量を可視化し、エンゲージメントの高い顧客を正しく評価することが可能になります。

顧客にブランドを意識し続けてもらう(第一想起)には、記憶に残るポジティブな体験が不可欠です。「Metabadge」は、デジタルバッジの収集や会員ランクといったゲーミフィケーション要素を取り入れています。これにより、顧客はゲーム感覚で楽しみながらブランドとの関わりを深めることができます。

一方的な情報発信ではなく、顧客が能動的に参加できる「楽しい顧客体験」を提供することで、ブランドへの愛着を育み、長期的なエンゲージメントへと繋げます。

「Metabadge」を通じて蓄積された顧客のアクションデータは、次のマーケティング施策を考える上での貴重な資産となります。「どの顧客が、何に興味を持ち、どのような行動をとるのか」をデータに基づいて深く理解することで、より顧客一人ひとりに寄り添ったパーソナライズ施策の立案・実行が可能になります。

顧客エンゲージメント向上施策についてお探しの方は是非、以下の「Metabadge」概要資料をご覧ください。

フォーム入力後、資料を閲覧できます。

Category

セミナー・イベント

メタバッジのサービス概要資料を

無料でダウンロードできます

メタバッジに関するお問い合わせ、

無料相談はこちらよりお気軽にご連絡ください