.webp)

新規顧客の獲得コストが高まり続ける現在、既存顧客にもう一度選ばれる仕組みづくりが企業収益を左右します。鍵となるのが、ブランドへの愛着や信頼を示す「顧客ロイヤルティ」です。ロイヤルティが高まれば、リピート購入・推奨行動・客単価がそろって伸び、LTV(顧客生涯価値)を安定的に引き上げられます。

本記事では、顧客ロイヤルティの基本概念と測定指標(NPS・LTVなど)、ロイヤルティを強化する5つの施策、国内企業3社の成功事例をわかりやすく解説します。

目次

顧客ロイヤルティ(Customer Loyalty)は、ブランドやサービスに対して「この先も選び続けたい」と感じる信頼と愛着の総体を示します。購入後の満足感にとどまらず、再購入や友人への推薦といった行動に結び付く“長期的な絆”を評価する概念です。たとえばアプリ会員制度やコミュニティ施策でファン化が進むと、値上げや競合のキャンペーンがあっても離脱しにくくなり、結果としてLTV(顧客生涯価値)が安定的に伸びる構造が生まれます。ロイヤリティを高める取り組みは、広告費に依存しない持続的な収益モデルを築くうえで不可欠と言えるでしょう。

顧客満足度が評価するのは、商品やサービスを利用した直後の「良かった」「悪かった」という短期的な感情です。満足度スコアが高くても、次回購入時に価格や利便性を理由に競合へ乗り換えるケースは珍しくありません。一方、顧客ロイヤルティは「また利用したい」「友人に薦めたい」という未来志向の態度と、それを裏づける実際の行動を重ね合わせて測定します。つまり、満足度が高いことはロイヤルティ向上の前提条件にすぎず、継続購入や推奨行動につながる体験設計と関係構築があって初めて“真のファン”を生み出せるのです。

顧客ロイヤルティが高い顧客は、価格やキャンペーンの有無に左右されずに「次もこのブランドを選ぶ」と自然に行動します。その結果、企業は短期的な値引きや大量広告に頼らずとも、安定した売上と健全な利益率を維持できます。ここではロイヤルティ向上がもたらす代表的なメリットを三つに整理し、それぞれがどのようにビジネス成果へ結び付くのかを具体的に見ていきましょう。

顧客ロイヤルティを高めると、客単価・購入頻度・継続購入期間の三つが同時に伸び、LTV(顧客生涯価値)が大きく押し上げられます。Marigold社の調査では、ロイヤルティが高い顧客ほどこれら三要素が顕著に改善し、結果としてLTV最大化の最短ルートになると示されています。アプリ会員施策やパーソナライズドオファーを組み合わせることで、LTVはさらに加速的に伸びやすくなります。

顧客ロイヤルティが向上すると、ブランドへの愛着が深まり、次に何かを購入・利用するときに「他社と比較するより先に、まず自社を思い浮かべる」状態が生まれます。結果として継続利用率やリピート率が自然に高まり、チャーンレート(解約率)が低下します。とくに動画配信や食品宅配などのサブスクリプション型ビジネスでは、顧客が長くサービスを使い続けることで安定した月次売上が確保でき、広告費やキャンペーンに頼らない経営基盤が築けます。

高ロイヤルティ顧客はブランド推奨者になりやすく、SNSや日常の会話を通じて体験を自然に共有します。この推奨行動が増えるほど、紹介経由で獲得する新規顧客の質が向上し、広告に頼るよりも低コストでリーチを拡大できます。ポジティブな UGC が蓄積される一方、ネガティブレビューは減少するため、検索や購買シーンでのブランド想起スピードも高まりやすい点が大きなメリットです。

顧客ロイヤルティは「高める」だけでなく、数値化してモニタリングする仕組みがあって初めてPDCAが回ります。ここでは代表的な四つの指標を取り上げ、活用シーンと読み解き方を説明します。

「この商品・サービスを友人や同僚にどの程度薦めたいか」を0〜10点で尋ね、推奨者割合から批判者割合を引いたスコアでロイヤルティの強さを示します。-100〜+100の範囲で、50を超えると高ロイヤルティ水準とされるのが一般的です。

CSI(Customer Satisfaction Index)は、商品やサービスに対して「どれだけ期待を上回ったか/下回ったか」を0〜100点で数値化する指標です。質問項目は「購入前の期待」「利用後の品質評価」「価格への納得感」「不満度」「信頼・愛着度」などで構成され、回答を平均化して総合スコアを算出します。期待と実際の体験を並べて測るため、店舗接客やサポート品質のように今この瞬間の体験レベルを可視化する用途に適しています。NPS®が「友人に薦めたいか」という将来行動の意向を測るのに対し、CSIは現在の利用体験そのものへの満足度を捉える点が大きな違いです。

LTV(Lifetime Value)は、平均顧客単価 × 粗利率 × 購買頻度 × 継続期間で算出する累積指標です。たとえば単価20万円・粗利率50%・頻度月1回・継続5年ならLTVは600万円になります。ロイヤルティ施策が有効かどうかは、この数式のどの要素が伸びたかで把握できます。改善策を講じたら「どの分母(離脱率)や分子(購入額・回数)が動いたか」を確認し、投資対効果を検証しましょう。

「今後も利用し続けたいか」を Likert尺度などで尋ねるシンプルな設問ですが、チャーン兆候の早期発見に役立ちます。NPSやCSIより回答ハードルが低いため、アプリ内ポップアップやメールのミニサーベイで高頻度に回収できるのが利点です。継続利用意向が下がった顧客セグメントを抽出し、体験の摩擦ポイントをユーザインタビューで深掘りする流れが定番です。

ロイヤルティを高めるには、測定して終わりではなく「次に何を実践するか」の具体策が欠かせません。ここでは、多くの企業で効果が実証されている五つの打ち手を紹介します。

施策の出発点は、顧客が語る“生の声”を集め、課題と期待を整理することです。VOC(Voice of Customer)コミュニティを設けて意見交換の場を常設すれば、満足要因と不満要因の優先度が浮き彫りになります。数値化しにくい情緒的インサイトまで拾えるため、改善サイクルが回りやすく、ファン化を阻む摩擦の早期解消にもつながります。

人は自分の価値観と重なるブランドに強い愛着を抱きます。商品の機能訴求だけでなく、ミッションや社会的意義を物語として発信すると、感情的なつながりが深まり、指名買いが増加します。

▼指名買いに関する記事はこちら

【重要】指名買いを増やすマーケティング戦略とは?顧客に選ばれるためのブランディング思考と事例を紹介

問い合わせ窓口は、顧客がブランドに“最後の希望”を託す瞬間でもあります。ここで期待を上回る対応ができれば「このブランドなら長く付き合える」という安心感が芽生え、購入サイクルが自然に伸びます。ポイントは三つ。

この一連の体験が“想定以上に親切だった”という印象を残し、ロイヤルティ向上へ直結します。

オンラインストア、実店舗、SNS、カスタマーサポート―顧客は複数のタッチポイントを行き来しながらブランドと接します。そこで重要になるのが体験の一貫性と滑らかさです。たとえば、Webサイトで閲覧した商品がアプリでも同じ価格・在庫情報で表示され、店舗スタッフも同じ内容を即座に把握できれば、「迷わず行動できる」快適さが生まれます。加えて、パーソナライズされたレコメンドやストレスのない決済フローは、摩擦を取り除き“期待を裏切られない”体験を提供します。この積み重ねがブランドへの信頼を育み、長期的なロイヤルティへとつながります。

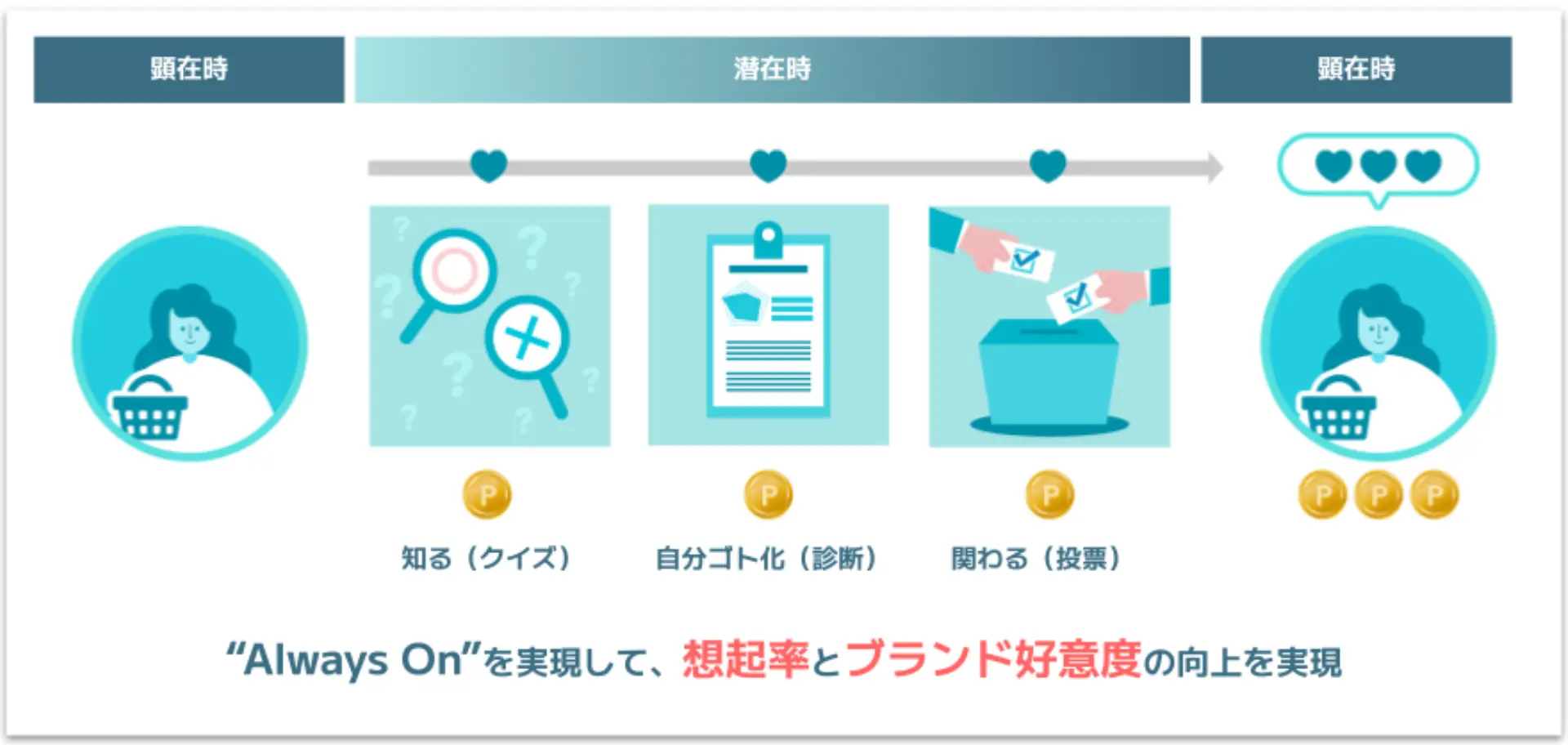

ポイント、グレード制、デジタルバッジ、限定イベント―ロイヤルティプログラムは顧客に「参加する楽しさ」を与え、再来訪や情報共有を促す強力な仕組みです。重要なのは、インセンティブを“報酬”だけでなく“ストーリー”として設計することです。

Metabadgeのようなアクション型ロイヤルティプログラムを活用すれば、こうしたストーリー設計をノーコードでスピーディに構築できます。

▼アクション型ロイヤルティプログラム「Metabadge」に関してはこちら

アクション型ロイヤルティプログラム(ALP)

▼ロイヤルティプログラムに関する記事はこちら

【2025年版】ロイヤルティプログラムとは?LTV向上とファン化を促す成功事例や種類,メリットを徹底解説

ロイヤルティ向上のアプローチは業界や商材によって多種多様です。ここでは 業態の異なる国内企業 3 社を取り上げ、それぞれがユーザーとの関係を深めるために実践している施策を紹介します。

航空利用で貯まるマイルを、日常決済にも使えるようにしたのがANAの強みです。クレジットカード「ANAカード」とスマホ決済「ANA Pay」を基盤に、搭乗しない期間でもコンビニやドラッグストアでマイルが貯まる仕組みを整備。2025年には29歳以下限定カードを投入し、若年層の参加ハードルを下げる戦略を打ち出しました。“飛行機に乗らなくてもマイルが貯まる・使える” 体験がサービス間の回遊を生み、マイル失効回避のための継続利用も後押ししています。

参考:ANAマイレージクラブ マイルを貯めて多彩な特典|ANA

家具・インテリア大手のニトリは会員プログラム「ニトリメンバーズ」を通じて、実店舗とECの購買履歴を一元管理し、ポイントを相互利用できる環境を構築しています。ニトリはポイントの付与タイミングと返品時のポイント取り扱いをアプリで可視化し、顧客が「いつ・いくら還元されるか」を即座に確認できる仕組みを整備。透明性の高い運用が安心感を生み、買い替えサイクルが長い家具市場でも“次もニトリで”という再来店行動を後押ししています。

参考:ニトリメンバーズ会員|サービス

コンビニ最大手のセブン-イレブンは、共通ID「7iD」でアプリ・EC・実店舗の購買データを統合し、個々の利用状況に応じたクーポンや最大7〜10%相当のポイント還元を配信しています。7iDのアクティブ会員は2024年4月時点で約8,600万人まで拡大。セブンマイルプログラムでは来店や購買、アンケート回答などの行動に応じてマイルを進呈し、貯めたマイルは限定グッズ応募や寄付などに交換可能です。マイル施策とデジタルイベントを組み合わせた期間は客数・来店頻度の双方が押し上げられ、チラシやテレビCMに依存しない集客コスト最適化が進んでいます。

参考:セブンマイルプログラム

顧客ロイヤルティは、顧客が企業やブランドに抱く信頼と愛着の深さを示す指標であり、リピート購入や口コミ推奨を通じて収益の安定成長を支える礎となります。ロイヤルティを高めるためには、まず顧客の行動・感情を客観的かつ定量的に把握し、NPS®・CSI・LTV など複数の指標で現状を可視化することが出発点です。そのうえで、顧客をセグメントしてペインポイントと期待値を整理し、良質な CX(顧客体験)を一貫して提供することが欠かせません。課題が浮き彫りになったら、カスタマーサポートの質向上やパーソナライズ施策、価値観共感を促すストーリー設計など、顧客別に最適なアプローチを継続的に実行・改善しましょう。ロイヤルティプログラムやコミュニティ運営などの仕組みを組み合わせて PDCA を回すことで、顧客に「また選びたい」「友人にも薦めたい」と思われる“愛される企業”へと近づけます。

ポイント付与やキャンペーンを行っても「一度きりの参加で終わる」「具体的な顧客インサイトが得られない」といった悩みは尽きません。SNSフォローや懸賞応募で一時的にリーチは伸びても、ファン化を測る指標(LTV/リピート率/NPS®)が動かず、次の施策に活かせるデータもほとんど残らない――これがロイヤルティ施策の典型的な壁です。

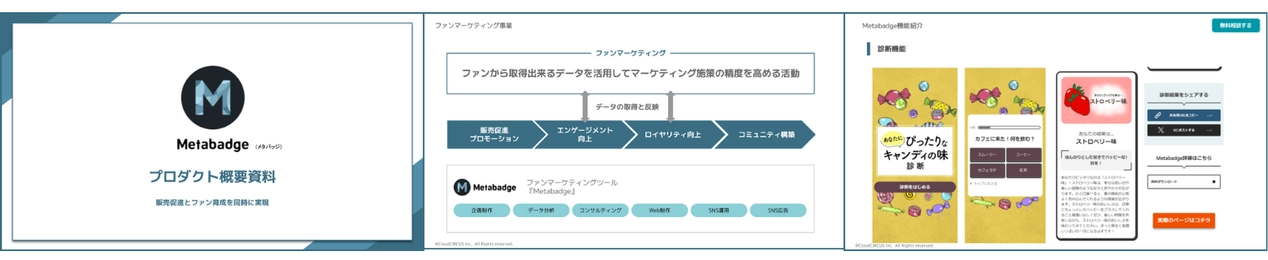

そこで注目されているのが、クラウドサーカスが提供するアクション型ロイヤルティプログラム「Metabadge」です。Metabadgeなら、診断・クイズ・投票などブランドが好きになるアクション設計をノーコードで作成することができ、ユーザーが行ったアクションに応じてデジタルバッジや会員ランクを付与することができます。

ご興味のある方は、以下の概要資料をぜひご覧ください。

フォーム入力後、資料を閲覧できます。

メタバッジのサービス概要資料を

無料でダウンロードできます

メタバッジに関するお問い合わせ、

無料相談はこちらよりお気軽にご連絡ください