.webp)

ゲーミフィケーションとは、クイズやランキング、ポイント収集といったゲームの要素を、ゲーム以外の分野に応用するマーケティング手法です。これにより、ユーザーは「楽しいから」という内発的な動機で、企業が意図する行動を自発的に取るようになります。これは、顧客を単なるサービスの受け手から、ブランドの世界観に積極的に関わる「プレイヤー」へと変えるアプローチです。

市場にモノや情報が溢れ、企業からの一方的な広告が届きにくくなった現代、顧客は単に商品を購入するだけでなく、そのプロセスにおける「楽しい体験」や「達成感」といった付加価値を求めるようになっています。企業と顧客の新しい関係性を築く上で、ゲーミフィケーションの考え方が注目されています。

ゲーミフィケーションを効果的に活用することで、顧客のサービス利用率や継続率の向上はもちろん、SNSでのUGC(ユーザー生成コンテンツ)創出による認知拡大、そしてブランドへの愛着醸成によるLTV(顧客生涯価値)の最大化が期待できます。

本記事では、このゲーミフィケーションの基礎知識から、マーケティングで成功させるための必須要素、そして国内外の具体的な成功事例までを詳しく解説します。

顧客のサービス利用がマンネリ化しており、新しい打ち手を探している

ユーザーにもっと能動的に、楽しみながらブランドに関わってほしい

短期的な販促だけでなく、長期的なファンを育成したい

このような課題をお持ちのマーケティング・ブランディング担当者の方に、ぜひお役立ていただきたい内容です。

目次

ゲーミフィケーションとは、ゲームデザインの要素や原則をゲーム以外の分野に応用し、ユーザーのモチベーションやエンゲージメントを高める手法です。顧客の行動を促し、継続的な関係を築くことが求められる現代のマーケティングにおいて、非常に有効なアプローチとして注目を集めています。

ゲーミフィケーションは、ポイント獲得、レベルアップ、ランキング、バッジ収集といった、人々を夢中にさせるゲームの構造をビジネスやサービスの課題解決に活用することを指します。単に「ゲームで遊んでもらう」のではなく、あくまで顧客の行動変容を促すことが目的です。この手法が注目される背景には、スマートフォンの普及とSNSの浸透が大きく影響しています。顧客は24時間企業やブランドと繋がれる常時接続社会となり、消費者の価値観はモノの所有から「コト」の体験へとシフトしました。さらにSNSなどを通じて、「認められたい」「体験を共有したい」という承認欲求も高まっています。

このような環境下で、企業からの一方的な情報発信は響きにくくなっています。そこで、顧客が「楽しいから」「もっと続けたいから」と自発的に行動したくなるゲーミフィケーションの仕組みが、効果的な打ち手として期待されているのです。

マーケティングにおいてゲーミフィケーションが重要視される理由は、顧客との長期的な関係構築、すなわち顧客ロイヤルティの向上に直結するからです。

競争が激化し、商品の機能や価格だけでは差別化が難しい現代において、顧客に「選ばれ続ける理由」を提供しなければなりません。ゲーミフィケーションは、顧客に楽しい体験を提供することで、ブランドへのポジティブな感情を育みます。

例えば、クエストやチャレンジは顧客のサービス利用を促し、エンゲージメントを高めます。また、ポイントやレベルアップといった要素は次のアクションへの動機付けとなり、継続的な利用を促進するでしょう。さらに、達成感や得られた報酬は、SNSでのシェアといったUGC(ユーザー生成コンテンツ)の創出にもつながるのです。

これらの効果は、顧客のLTV(Life Time Value:顧客生涯価値)を最大化し、安定した収益基盤を築く上で不可欠です。ゲーミフィケーションは、単なる販促施策ではなく、顧客をファンへと育成する戦略的な投資と言えるでしょう。

ゲーミフィケーションをマーケティング施策として成功させるためには、単にゲーム要素を盛り込むだけでは不十分です。ユーザーを惹きつけ、意図した行動を促すには、緻密な設計が欠かせません。ここでは、その根幹となる「4つの必須要素」について解説します。

最初に定義すべきは「何のためにゲーミフィケーションを導入するのか」という目的です。まず「新規顧客の獲得」や「リピート率の向上」といったビジネス上のゴールを明確にします。その上で、ユーザー側にも「全てのスタンプを集める」「ランキングで1位になる」など、何を達成すれば良いのかが直感的に理解できる、シンプルで分かりやすい目標を提示することが重要です。この両者の目的が一致して初めて、ユーザーは楽しみながら企業の望む行動を自然と取ってくれるようになります。

ユーザーが目標達成までの道のりのどこにいるのかを視覚的に示すことは、モチベーション維持に不可欠です。例えば、プログレスバー(進捗ゲージ)、アクションごとに付与されるポイント、スタンプラリーのようなマップなどがその代表的な手法です。自分の現在地とゴールまでの距離が分かることで、ユーザーは「あと少しで達成できる」と感じ、次への意欲が湧いてきます。進捗の可視化は、離脱を防ぎ、継続的な参加を促すための重要な要素です。

ユーザーのアクションや達成度に対して与えられる報酬は、ゲーミフィケーションの中核をなす要素です。これらの報酬を「マネタリーリワード」「ソーシャルリワード」「インナーリワード」の3つに分類し、ターゲットや目的に合わせて効果的に組み合わせることが、ユーザーのモチベーションを最大化する鍵となります。

マネタリーリワードは、金銭やモノといった物質的な報酬を指します。具体的には、ポイント、割引クーポン、限定グッズ、試供品などがこれにあたります。ユーザーにとって分かりやすく直接的なメリットがあるため、行動を促す最初のきっかけとして非常に強力な効果を発揮します。ただし、これだけに頼ると「報酬がなければやらない」という状態に陥りやすい側面もあります。

ソーシャルリワードは、他者から認められたい、つながりたいという社会的な欲求を満たす報酬です。ランキング表示、称号やデジタルバッジの付与、限定コミュニティへの参加権などが代表例です。他者との比較や協力、賞賛といった要素が、競争心や所属意識を刺激し、コミュニティ内での継続的なエンゲージメントを促進します。

インナーリワードは、ユーザー自身の内面から湧き上がる達成感や満足感といった、内的な報酬を指します。例えば、難易度の高いクエストのクリア、自己ベストの更新、ストーリーのコンプリート、新たな知識の習得といった体験がそれに該当します。この「できた!」という自己成長の実感こそが、ユーザーを真にサービスに没入させる最も持続性の高い報酬です。

これら3つの報酬は独立しているわけではなく、相互に関連し合っています。特に、導入しやすいマネタリーリワードをきっかけとしつつ、ユーザーを惹きつけ続けるソーシャルリワードやインナーリワードをいかに設計するかが、長期的な顧客ロイヤルティを育む上で極めて重要です。

クエストとは、ユーザーに挑戦してもらうための「課題」や「お題」のことです。ユーザーが「やらされている」と感じないよう、自発的に「挑戦したい」と思える設計が重要になります。

そのためには、簡単すぎず難しすぎない絶妙な難易度設定が求められます。また、複数のクエストを用意してユーザー自身が挑戦したいものを選べるようにする「選択の自由」も大切です。さらに、単なる作業ではなく、一つの物語の一部としてクエストを提示する「ストーリー性」を持たせることで、ユーザーの没入感を一層高めることができます。

これらのクエストをクリアしていく過程で、ユーザーは自然とサービスへの理解を深め、利用を継続してくれるようになります。

ゲーミフィケーションの理論を理解したところで、実際にどのような成功事例があるのかを見ていきましょう。ここでは、特に顧客エンゲージメントやファン化に成功した事例を10個厳選してご紹介します。自社の施策のヒントを探してみてください。

駄菓子の「うまい棒」で知られる株式会社やおきんは、ユーザー参加型のX(旧Twitter)キャンペーンでクラウドサーカス社のMetabadgeを活用しています。「うまい棒の日」に合わせ、ファンがクイズ形式の道場に挑戦するストーリー仕立てのキャンペーンを実施しました。クイズ(クエスト)をクリアすると、抽選で限定グッズが当たるほか、参加の証としてデジタルバッジを獲得できます。このデジタルバッジというコレクション要素がファンの熱量を可視化し、参加意欲とUGC創出を促進。ファンのコミュニティを活性化させ、ブランドへの愛着を強化しています。

参考記事:2024年「うまい棒の日」に『Metabadge』活用!昨年のストーリー型キャンペーンが進化、「真うまい棒道場」を実施!

画像引用元:Coke ON(コークオン)- おトクで楽しいコカ・コーラ公式

「Coke ON」は、歩くだけでスタンプが貯まるという手軽さが人気のアプリです。アプリ内の「Coke ON ウォーク」で設定した週間目標歩数を達成するか、対応自販機で製品を購入するとスタンプが貯まる仕組みで、「歩く」という日常的な行動をクエストと位置づけています。スタンプが15個貯まると好きな製品と交換できるドリンクチケットが必ずもらえるという分かりやすい報酬が設定されており、健康志向のユーザーを取り込みながら購買以外の接点でエンゲージメントを構築。「あと少しで無料になる」という心理を働かせ、自販機への誘導と購買を後押ししています。

画像引用元:Nike Run Club

「Nike Run Club」は、日々のランニングを楽しく継続させるための機能が満載のアプリです。単にランニングの距離やペースを記録するだけでなく、走行距離や頻度に応じてトロフィー(バッジ)を獲得したり、月間走行距離チャレンジに参加したりできます。友人や他のランナーと走行距離を競うランキング機能も搭載されており、一人では挫折しがちなランニングをゲーム感覚で続けられるようにサポート。特にコミュニティ機能を通じて仲間と競い合う体験は、モチベーションの向上とナイキブランドへの強い帰属意識を醸成する効果を生んでいます。

画像引用元:くら寿司

回転寿司チェーン「くら寿司」の「ビッくらポン!」は、子供から大人まで楽しめるエンターテインメントとして定着しています。食べたお皿を5枚投入するごとに、席の上のディスプレイでミニゲームが始まり、当たりが出ると景品がもらえるというシンプルな仕組みです。いつ当たるかわからないランダム性のある報酬が、「あと5枚食べよう」という追加注文への強力なインセンティブとして機能しています。これにより、食事そのものに「ゲーム性」という付加価値を与えることに成功し、子供連れのファミリー層を中心に強い支持を集め、他社との明確な差別化要因となっています。

🗣あなたの性格は

— 映画『十一人の賊軍』【Blu-ray&DVD 発売中】 (@11zokugun_movie) November 1, 2024

『#十一人の賊軍』では誰タイプ?

|◤ ◥|

#賊軍診断

プレゼントCP第2弾🎁

|◣ ◢|

映画は本日公開!

ぜひ映画を見た後に友達や家族、恋人と

どのキャラクターに自分の性格が似ているか診断しよう✨… pic.twitter.com/7kdIjpZ9lo

映画「十一人の賊軍」のプロモーションでは、原作がないオリジナル映画への興味を醸成するため、診断コンテンツが活用されました。ユーザーが複数の質問に答えると、自分がどの登場人物タイプかが診断され、結果がグラフィックで表示される仕組みです。診断を通じて物語の世界観に触れ、結果をSNSでシェアしたくなるように設計することで、ユーザーが作品を”自分ごと化”し、映画への興味を深めることを狙いました。結果として、診断完了率74%、シェア率21.8%という高い数値を記録し、「結果のキャラが気になるから観に行く」といった声を生み出すなど、ファンの熱量向上と劇場への動員に貢献しました。

JR東海は、人気ゲーム『ようこそ!ポケモンカフェ ~まぜまぜパズル~(ポケまぜ)』と連携し、AR技術を活用したデジタルスタンプラリーを実施しました。チェックポイントを巡り、ポスターのQRコードを読み込むと、アプリ上でパズルピースとポイントが獲得できる仕組みです。

パズルが完成すると、限定のオリジナル画像がダウンロードでき、貯めたポイントでオリジナルグッズの抽選に応募することも可能です。ポケモンという強力なIPと周遊促進という鉄道会社の目的をうまく融合させ、コレクション欲を刺激するパズル要素で広域エリアへの人の流れを生み出し、地域の活性化にも貢献しました。

画像引用元:Duolingo - 世界No.1の外国語学習法

世界最大の語学学習アプリ「Duolingo」は、ゲーミフィケーションの塊とも言えるサービスです。短いレッスンをクリアしていくと経験値(XP)が貯まり、連続学習記録を伸ばしていくことを目標とします。「1日に50XP稼ぐ」などのデイリークエストや、友人・世界のユーザーとXP量を競う「リーグ」機能が特徴で、学習の成果はスキルツリーで可視化されます。孤独になりがちな語学学習を、競争と達成感を通じて継続可能なものに変え、「連続記録を途絶えさせたくない」という心理を働かせることで、毎日のアプリ起動を促しています。

画像引用元:SPU(スーパーポイントアッププログラム)

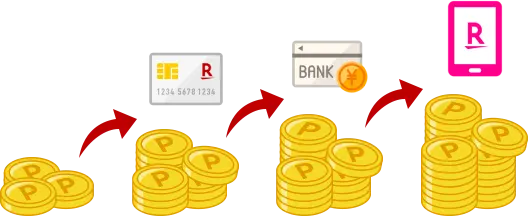

楽天グループの「SPU」は、巨大な楽天経済圏全体での顧客の回遊と囲い込みを促進するプログラムです。「楽天カードを使う」「楽天モバイルを契約する」など、対象サービスの利用条件をクリアするごとに、楽天市場でのポイント倍率が上がっていく仕組みになっています。各サービス利用が「クエスト」となり、ポイント倍率アップが「報酬」となるこのプログラムでは、現在の倍率と達成条件が常に可視化されています。「もっとお得にポイントを貯めたい」というユーザー心理を巧みに利用し、次々と関連サービスを使ってもらう動機付けに成功し、顧客のLTVを最大化するエコシステムを構築しています。

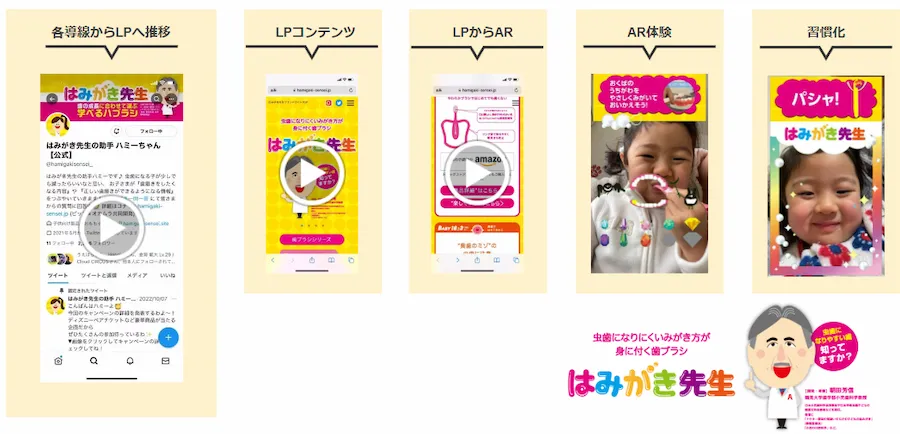

ピップ株式会社は、乳幼児用歯ブラシ「はみがき先生」の販促施策としてARを活用しました。親子で楽しみながら正しい歯みがきの仕方を学べる動画の最後に、虫歯菌を退治して宝石をゲットするというゲーム要素を導入。これにより、子どもたちが飽きずに歯みがきを続けられる体験を提供しました。このAR施策はユーザーの約8割が最後まで視聴するという高いエンゲージメントを達成し、「幼少期から正しい歯みがきを」というブランドメッセージの浸透と、競合製品との差別化に成功しています

参考記事:AR動画をきっかけに、親子で「正しい歯みがきを身につける」ミッションを実現。後発だからこその差別化で、ブランドのファンを育む施策に!

画像引用元:Starbucks® Rewardsとは|スターバックス コーヒー ジャパン

スターバックスが提供する「Starbucks® Rewards」は、ロイヤルティプログラムにおけるゲーミフィケーション活用の代表例です。このプログラムは、Web登録済みのスターバックスカードで商品を購入することで「Star」が集まる仕組みになっています。集めたStarの数に応じてランクが「Green Star」から「Gold Star」へと上がり、その過程が可視化されると共に、限定プレゼントやドリンクチケットといった報酬と交換できます。このランクアップという明確な目標(Goal)と、Starが貯まっていく進捗の可視化が顧客の再来店を促進し、さらに限定報酬が特別感を演出することで、ブランドへの愛着を深めることに成功しています。

ゲーミフィケーションは、顧客の心を掴む強力な手法ですが、導入を検討する際はメリットとデメリットの両面を理解しておくことが重要です。ここでは、導入によって得られる効果と、陥りがちな注意点を解説します。

ユーザーは「楽しいから」という内発的な動機で、企業が意図するアクション(例: 商品の購入、アプリの起動、情報のシェア)を積極的に取るようになります。広告のような「やらされている感」がないため、自然な形で行動変容を促せます。

ポイントやランキング、バッジ収集などの要素は、ユーザーの承認欲求や達成欲求を満たし、サービスへの没入度を高めます。これにより、ブランドと顧客の間に強い心理的な結びつきが生まれます。

楽しい体験は、ブランドに対するポジティブな記憶として蓄積され、顧客の愛着を深めます。こうして形成された強固なファンベースは、価格競争に巻き込まれないブランドを築く上で非常に効果的です。

新しいサービスや商品の特徴など、複雑で覚えにくい情報も、クイズやミッション形式にすることで、ユーザーは楽しみながら自然と理解を深めることができます。

一方で、ゲーミフィケーションの導入には慎重さも求められます。設計を誤ると、期待した効果が得られないばかりか、逆効果になる可能性もあります。

ランキングなどの競争要素はモチベーションを高める一方で、常に下位にいるユーザーや競争を好まないユーザーにとっては、疎外感やストレスの原因となり得ます。全てのユーザーが楽しめるような配慮が必要です。

報酬だけが目的になってしまうと、ユーザーは報酬を得た瞬間にサービスから離脱してしまいます。報酬はあくまで「きっかけ」と捉え、サービス自体の価値や楽しさを感じてもらう設計が不可欠です。

例えば、高級志向のブランドが過度にポップで子供っぽいゲーム要素を取り入れると、既存のファンが違和感を覚え、ブランドイメージを損なう恐れがあります。ブランドの世界観に合ったゲーミフィケーションを設計することが重要です。

一度導入して終わりではなく、ユーザーを飽きさせないための定期的なアップデートや新しいイベントの追加が求められます。運用コストも考慮した上で、長期的な計画を立てる必要があります。

本記事では、ゲーミフィケーションの定義から、成功に不可欠な4つの要素、具体的なマーケティング成功事例、そして導入時のメリットや注意点までを網羅的に解説しました。

顧客の可処分時間の奪い合いが激化し、企業からの一方的な情報発信が届きにくくなった現代において、ゲーミフィケーションは顧客とのエンゲージメントを築くための強力なソリューションです。それは単なる販促活動を「楽しい体験」へと変えて、顧客の自発的な参加を促します。その結果、ブランドへの理解が深まり、最終的にはロイヤルティの高いファンを育む感情的な繋がりが構築されるのです。

ゲーミフィケーションの成功に近道はありません。自社の顧客を深く理解し、彼らが夢中になるような目的や報酬を設計し、ブランドの世界観と一貫性のある体験を提供し続ける、といった戦略的なアプローチが不可欠です。本記事で紹介した要素や事例を参考に、ぜひゲーミフィケーションを取り入れ、顧客をファンにする次の一歩を踏み出してください。

本記事では、ゲーミフィケーションの重要性や成功のポイントを解説しましたが、いざ自社で実践するとなると、「具体的に何から始めれば良いのか」「どうすればユーザーが楽しめる企画になるのか」といった課題に直面することも少なくありません。

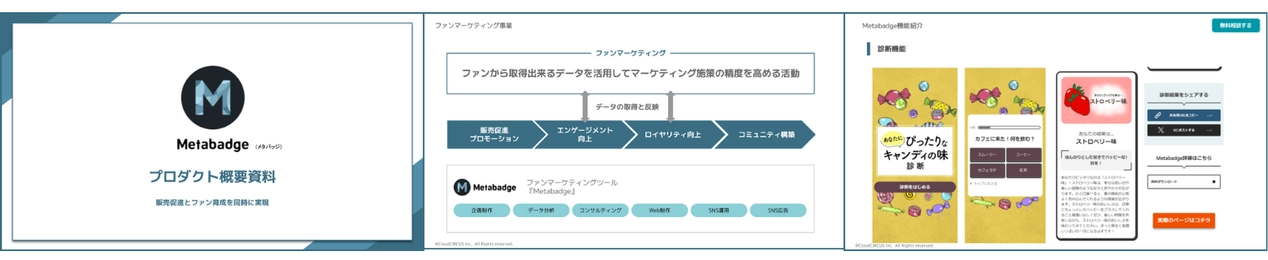

そのような課題を解決するのが、クラウドサーカス株式会社が提供する「Metabadge(メタバッジ)」です。 Metabadgeには、クイズ、診断、投票、ARといった、ユーザーが楽しみながら参加できるコンテンツのテンプレートが豊富に用意されています。 これにより、専門知識がなくとも、購入前のライトなファン層とも繋がる多様な接点をスピーディに創出できます。

ゲーミフィケーションの成功には、ユーザーの行動を促す「報酬」の設計が不可欠です。Metabadgeの中核機能である「デジタルバッジ」は、この報酬の役割を担います。 クイズへの正解やキャンペーンへの参加といった行動に応じてバッジを付与することで、ユーザーの貢献やブランドへの愛着を「目に見える形」で可視化します。

集めたバッジはマイページでいつでも見返すことができ、コレクションする楽しさが継続的なエンゲージメントを促進。さらに、バッジの保有状況に応じて限定特典を提供することも可能で、顧客を特別なファンへと育成する強力な動機付けとなります。

「施策の効果が見えにくい」というのも、マーケティング担当者が抱える共通の悩みです。 Metabadgeは、コンテンツの参加率やSNSでのシェア数、ユーザー属性ごとの傾向などを分析するダッシュボード機能を備え、ログデータをCSV形式で出力することも可能です。 これにより、感覚的になりがちなファンマーケティングの効果をデータに基づいて把握し、次の施策改善や、よりパーソナライズされたアプローチに繋げることができます。

ゲーミフィケーションを活用したファンマーケティングをご検討中の方は、ぜひ以下の資料をダウンロードしてご確認ください。

フォーム入力後、資料を閲覧できます。

メタバッジのサービス概要資料を

無料でダウンロードできます

メタバッジに関するお問い合わせ、

無料相談はこちらよりお気軽にご連絡ください